Von der Baracke zum Leerstand

von Joachim Bürgschwentner, Niko Hofinger und Renate Ursprunger

Die städtische Politik war und ist gefordert, auch selbst als Gestalterin auf den Plan zu treten: Die kommunale Erbauerin von Blocks und Höfen im sozialen Wohnbau ist auch zentrale Vergabestelle von fast einem Viertel der Innsbrucker Wohnungen zu nicht allein von den Gesetzen des Marktes diktierten Preisen.

Die Fragen sind in den letzten hundert Jahren dieselben geblieben: Wie kann man ausreichend Wohnraum schaffen? Und wo? Ist das frei finanzierte Wohnungseigentum ein Segen oder ein Fluch für die Stadt? Die letztgültigen Antworten darauf werden Sie in unserer Ausstellung nicht finden, aber wir reißen die Themen an, vergleichen historische Probleme mit denen von heute und sprechen auch, nicht nur im Titel, den Leerstand an.

Von der Baracke …

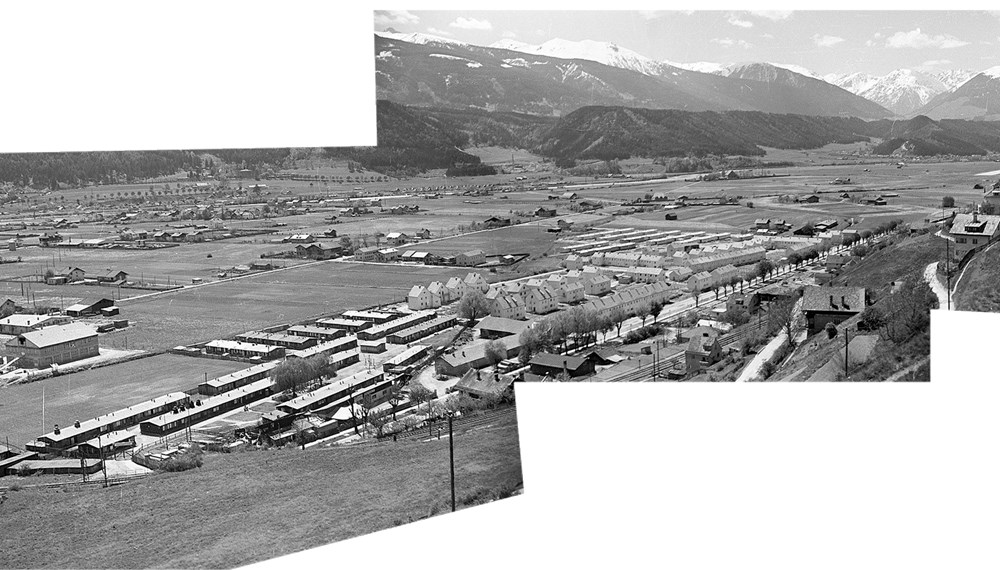

Einfache, industriell hergestellte Bretterhallen, spanisch barracas, waren bis in die 1970er Jahre fixer Bestandteil des Innsbrucker Stadtbilds. Meist für militärische Zwecke provisorisch errichtet, dienten manche von ihnen nach den Kriegen jahrzehntelang als prekäre Wohnungen. Notdürftig mit Bretterwänden abgeteilt, bot eine Baracke mehreren Familien Platz. In der Regel verfügte sie weder über einen Keller noch über Kanal- oder Wasseranschluss; geheizt wurde mit Holz in eisernen Öfen.

Nach den beiden Weltkriegen gab es viel zu wenige Wohnungen in Innsbruck. Jeder trockene Raum musste genützt werden. So wurden nach 1945 nicht nur die Baracken des ehemaligen Lagerkomplexes Reichenau weiterbewohnt, viele über die ganze Stadt verteilte Behelfslazarette und Arbeitshallen wurden angesichts der zahlreichen ausgebombten Einheimischen und obdachlosen Flüchtlinge günstig vermietet. An manchen Orten entstanden regelrechte Lager mit Hunderten BewohnerInnen.

… über den städtischen Wohnbau …

Vor dem Ersten Weltkrieg war die Stadt nur in Einzelfällen als Bauherrin aktiv geworden. Nun wollte das „Rote Innsbruck“ in dessen Gemeinderat von 1919 bis 1933 die Sozialdemokraten die stärkste Fraktion stellten, mit Unterstützung aus dem Bund der kommunalen Bautätigkeit in Wien nacheifern. Die Stadtbauingenieure Jakob Albert und Theodor Prachensky gestalteten ab 1921 im Schlachthofblock so etwas wie ein Musterprojekt mit kompakten Wohnungen im Format Zimmer, Küche, Kabinett in fünf Etagen. In den folgenden Jahren baute die Stadt den Pradler Pembaurblock, den Wiltener Mandelsbergerblock, den Sennblock (jeweils benannt nach den Straßenzügen) und mehr. Kleinstädtischer Wohnbau wurde zu einer fixen Größe der Stadtpolitik.

Die Wohnungen im Schlachthofblock waren für Innsbrucker Magistratsbeamte vorgesehen. Hier lebten auf der einen Hofseite Stadtpolizisten und Hofräte mit ihren Familien, gegenüber im ältesten Gebäudeteil die Angestellten des namensgebenden städtischen Schlachthofs (diese Ecke wurde 2024 abgerissen und wird demnächst neu gebaut).

… zum Leerstand

Es ist fast eine philosophische Herausforderung, über etwas zu berichten, was man nicht sehen kann: die Leere, das Nichts. So stellen wir uns in der Ausstellung das Phänomen vor, das oft nur hinter vorgehaltener Hand angesprochen werden kann: den Leerstand.

Innsbruck ist, was die Erfassung von Wohnraum betrifft, eine Vorzeigeregion. In keiner größeren Stadt Österreichs kann von mehr als 60 Prozent der Wohnungen gesagt werden, ob sie tatsächlich bewohnt sind. Das klingt ein wenig nach Big Brother, ist aber eigentlich das Gegenteil davon. Hier geht es um das fragile Verhältnis von Privatbesitz und legitimem öffentlichen Interesse, daher gilt mehr als anderswo: Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser.

Der Leerstand ist so gut wie kein Problem bei städtisch vergebenen Wohnungen – sie werden so schnell es geht renoviert oder sofort wieder bezogen. Der Leerstand ist ein Thema bei Anlegerwohnungen (vulgo Betongold) und Mietzinshäusern. Wir finden: Lasst uns über den Leerstand reden! Auch wenn man ihn gar nicht sehen kann.