Innsbrucker Stadtpläne voller Geheimnisse

Der künstlerischen Gestaltung von Stadtplänen und Landkarten wurde in früheren Jahrhunderten ein hoher Stellenwert eingeräumt. Auch mit einem hohen Grad an Detailfreudigkeit konnten so manche Stadtpläne den Blick auf sich ziehen. Bei genauerer Betrachtung lassen sich darüber hinaus überraschende Einzelheiten ausmachen, so auch, was den Beginn des Eisenbahnzeitalters in Tirol anbelangt.

Erste Bemühungen um eine Eisenbahn

Eine privat organisierte Vereinigung, gemeinhin als Innsbrucker Eisenbahnverein bezeichnet, amtlich als Privat-Verein zur Errichtung einer Eisenbahn von Innsbruck bis Kufstein geführt, war Motor für die Bestrebungen um eine Anbindung Tirols an das europäische Eisenbahnnetz. Es war dies die damals einzige von Bürgern betriebene Initiative Österreichs in diesem Bereich, die bereits 1837 ihre Bemühungen aufnahm, den technischen und damit auch wirtschaftlichen Fortschritt nach Tirol zu holen. Zu den Mitgliedern zählten vorwiegend Wirtschaftstreibende, aber auch Innsbrucks Bürgermeister Joseph Valentin Maurer nahm aktiv daran teil. Dem Verein gelang es, Ingenieur Alois Negrelli, vor allem bekannt für seine später erfolgten Vorarbeiten zum Bau des Suez-Kanals, zur Ausfertigung eines Gutachtens für die Inntaltrasse von Innsbruck bis Kufstein zu gewinnen.

Negrellis Bahnhof-Pläne für Innsbruck

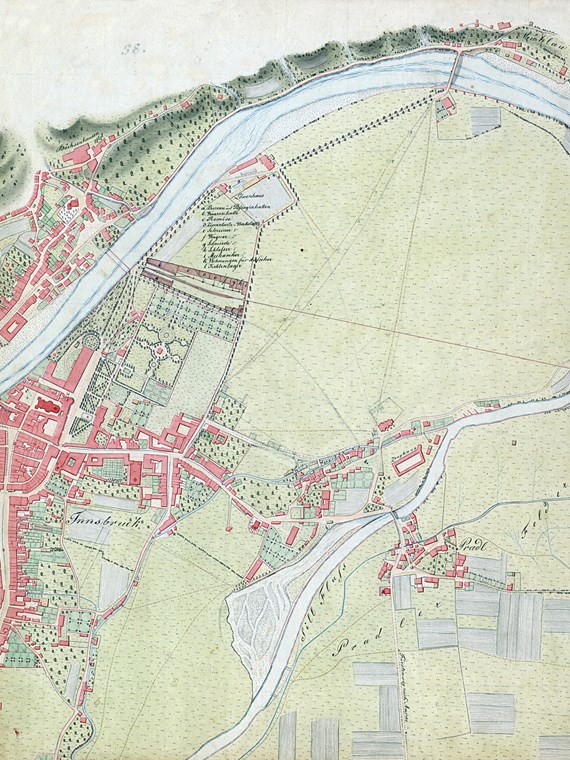

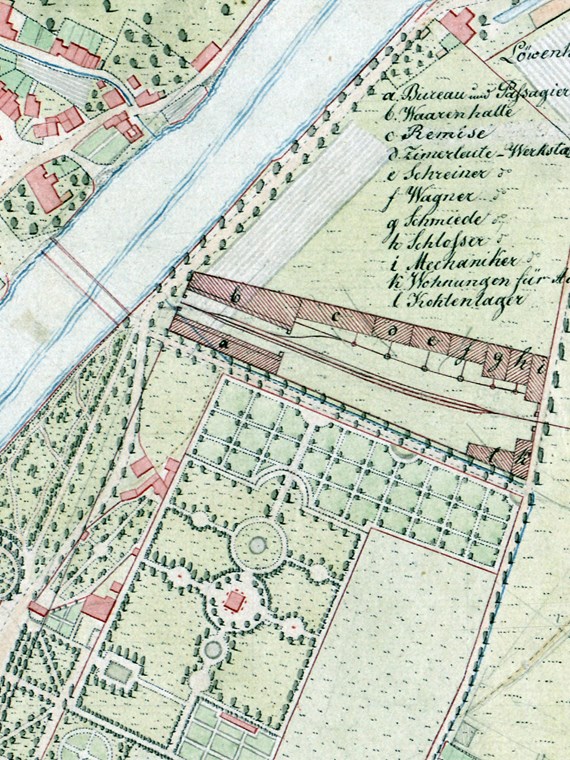

Für seine Geländeuntersuchungen bekam Negrelli seitens der k. k. Landesbaudirektion in Innsbruck eine Kopie der sogenannten Innstromkarte als Arbeitsbehelf. Die Karten, die aus den 20er-Jahren des 19. Jahrhunderts stammen und insgesamt 138 Blätter umfassen, gehen auf die kartographische Aufnahme des Inns in Tirol zurück. Auch Negrelli hatte während seiner Tätigkeit in der Baudirektion daran mitgearbeitet. Die Karten bestechen vor allem durch ihre Genauigkeit. Auf dem Blatt 58 der Innstromkarte zeichnete Alois Negrelli von Hand einen detaillierten Plan seines Bahnhofprojektes. Da er überzeugt war, dass eine Eisenbahn über den Brenner aufgrund der Steigungen nicht zu realisieren sei, wählte er für Innsbruck die Variante eines Kopfbahnhofes. Dieser sollte am Nordrand des Hofgartens zwischen Dogana und Löwenhaus liegen und wurde auch so von ihm auf der Karte eingezeichnet. Bei der Betrachtung des Kartenausschnitts fällt sogleich die gerade Streckenführung Richtung Osten ins Auge, die den damaligen, weil nicht geeigneten Signaltechniken, geschuldet war und auch den einstigen Gepflogenheiten des Eisenbahnbaus entsprach. Mit einer geraden Verbindung zwischen den Stationen in Innsbruck und Hall konnten die Aufseher auf beiden Seiten das Ankommen und Abgehen der Wagenzüge auf der einschienig befahrbaren Strecke optisch verfolgen. Die Punktgenauigkeit der Skizze mit beigefügter Legende zeigt anschaulich, wie ein Bahnhof damals strukturiert war und welche Gebäude und Werkstätten für den Betrieb benötigt wurden. So finden sich neben den Büroräumlichkeiten und Wartebereichen für Passagiere (auf dem Plan mit a und b gekennzeichnet) ein Gebäude für die Lagerung von Waren (c) und Werkstätten für Zimmerleute (d), Tischler (e), Wagner (f), Schmiede (g), Schlosser (h) und Mechaniker (i). Die Wohnungen für die Aufseher (k) und das Kohlelager (l) befinden sich getrennt von den restlichen Gebäuden auf der gegenüberliegenden Seite, womöglich um der Brandgefahr und etwaigen Kohlediebstählen vorzubeugen. Innovativ war auch Negrellis Idee, den Bahnhof direkt am Inn zu situieren und dadurch die Wasserkraft für den Betrieb von Werkstätten zu nutzen. Ein weiterer interessanter Aspekt auf der Karte ist die von Alois Negrelli mit roter Tusche über den Inn eingezeichnete Brücke, die für eine bessere Erreichbarkeit des Bahnhofs von St. Nikolaus kommend sorgen sollte. Tatsächlich wurde diese Brücke dann an derselben Stelle 37 Jahre später, im Jahr 1875, als Eisenfachwerkbrücke errichtet. Heute trägt dieser Steg über den Inn den Namen „Emile-Béthouart-Steg“.

Auf dem Weg zum heutigen Hauptbahnhof

Negrellis Pläne für die Errichtung eines Kopfbahnhofs am nordseitigen Ende des Hofgartens gelangten letztlich nicht zur Ausführung. Im Nachhinein kann dies als

durchaus glücklicher Umstand angesehen werden, da die Lage eines derart zentral gelegenen Bahnhofs die weitere städtebauliche Entwicklung stark gebremst bzw. erschwert hätte. Und auch der Anschluss an die zwischen 1864 und 1867 errichtete Brennerbahn wäre schwierig und aufwändig gewesen und hätte viel städtischen Raum beansprucht. Nach mehreren nicht realisierten Projekten begann erst 1851 der Bau einer Eisenbahn von Innsbruck nach Osten bis zur Staatsgrenze bei Kufstein. Die Bahnstation in Innsbruck wurde nun auf den zu Wilten gehörenden Neurautfeldern errichtet, dort, wo sich der Hauptbahnhof auch heute noch befindet. Die von Karl Ritter von Ghega projektierte Bahn wurde 1858 fertiggestellt und am 24. November desselben Jahres eröffnet. RK

Josef Schönegger: Innsbruck im historischen Kartenbild von den Anfängen bis 1904

Veröffentlichungen des Innsbrucker Stadtarchivs, Neue Folge 60

Veröffentlichungen des Tiroler Landesarchivs, Band 21

Innsbruck 2018: Universitätsverlag Wagner