Ein Spatenstich fürs Rettungsheim

Am 25. Oktober 1926 hatte sich eine Runde von Mitgliedern der Freiwilligen Rettungsgesellschaft Innsbruck auf einem Grundstück in der Welsergasse, an der sog. „verlängerten Wilhelm-Greil-Straße“, eingefunden, um den ersten Spatenstich für den Bau eines neuen Heimes derselben durchzuführen. Die Welsergasse zog sich damals quer über den heutigen Eduard-Wallnöfer-Platz bis zur Adamgasse.

Der Platz wird knapp

Der Baugrund war von der Rettungsgesellschaft Anfang des Jahres 1925 um rund 37.000 Schilling erworben worden. Den Wunsch, ein eigenes Rettungsheim zu bauen, hatte die damalige Rettungsabteilung der Freiwilligen Feuerwehr seit Jahren gehegt. Der Platz in der damaligen Rettungsstation im Rathaus war dem zunehmenden Dienstbetrieb kaum mehr gewachsen. 1924 wurde diverses Material an sechs verschiedenen Standorten provisorisch gelagert, zwei Rettungswägen hatten aus Platzmangel an andere Abteilungen abgegeben werden müssen. Bisher genutzte, zusammenhängende Räumlichkeiten im Rathaus mussten dem Stadtpolizeiamt überlassen werden.

Finanzierung des neuen Heimes

Zur Finanzierung eines Wachebaues hatte die Rettungsabteilung bereits vor dem 1. Weltkrieg einen Baufond eingerichtet. Dessen Gelder waren aber in Kriegsanleihen angelegt worden und nach dem Krieg verloren. Die dem Weltkrieg folgende Inflation setzte den Finanzen der Abteilung zusätzlich zu. Um diese zu sanieren, notwendige Anschaffungen zu ermöglichen und eine Betriebsreserve einzurichten, wurde 1921 das sogenannte „Aktionskomitee“ gegründet. In den folgenden Jahren konnte das Komitee unter seinem Obmann, Ing. Julius Gruder, durch verschiedene Fundraisingmaßnahmen beträchtliche finanzielle Mittel lukrieren. Mit diesen wurde 1925 etwa auch ein Sanitätskraftwagen angeschafft. Das Aktionskomitee leistete schließlich die Hauptarbeit zur Aufbringung von Eigenmitteln für die Finanzierung des geplanten Baues: Ein Damenhilfskomitee unter der Gattin von Landeshauptmann Stumpf, Leopoldine, führte Haussammlungen durch, es wurden „Bausteine“ zu 50 Groschen, einem Schilling und fünf Schilling sowie Prämienschuldverschreibungen ausgegeben. Eine Effektenlotterie brachte 1926 insgesamt 49.000 Schilling ein. Zusammen mit anderen Maßnahmen

und öffentlichen Unterstützungen, wie einem im Rahmen der „produktiven Arbeitslosenfürsorge“, einem Beschäftigungsprogramm und günstig bereitgestellten Darlehen, konnte ungefähr die Hälfte der Kosten des letztlich etwa 500.000 Schilling teuren Baues aufgebracht werden. Die noch offenen 265.000 Schilling wurden als Kredit bei der Innsbrucker Sparkasse aufgenommen. Die Haftung übernahm interimistisch die bauausführende Firma Johann Huter & Söhne, dann die Stadt Innsbruck.

Um die Hypotheken zu amortisieren, war der Bau auf einen möglichst hohen finanziellen Ertrag angelegt. Dieser sollte durch Vermietung von Wohnungen und Läden sowie den Betrieb eines Kinos, der „Kammerlichtspiele“, erzielt werden. Man sah dies auch als einen Schritt zu langfristiger finanzieller Unabhängigkeit.

Ing. Julius Gruder

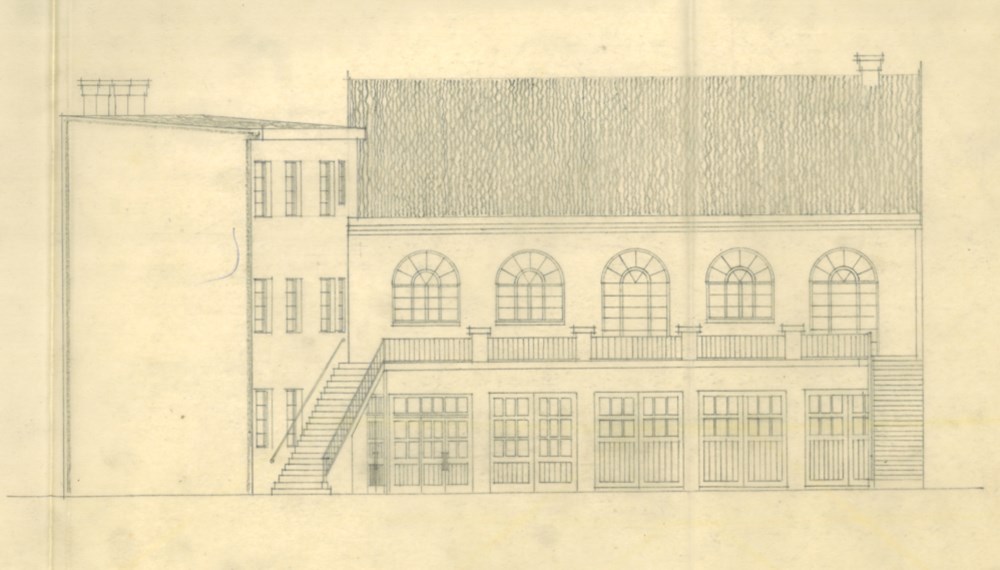

Die operative Umsetzung des Neubaues geht hauptsächlich auf Ing. Julius Gruder zurück. Der 1877 bei Lemberg geborene Elektrotechniker lebte ab 1901 in Innsbruck. Seit 1907/08 dürfte er Mitglied der Rettungsabteilung gewesen sein. Am 1. Oktober 1926 übertrug der Engere Ausschuss Gruders technischem Büro die Leitung für den Rettungsheimbau. Gruder leistete sämtliche für die Realisierung erforderlichen Vorarbeiten. In der Ausschusssitzung vom 15. Oktober 1926 beantwortete er die Frage Obmann Leo Stainers, ihm auf „Ehre & Gewissen“ zu sagen, ob er zum Hausbau rate, ausführlich mit der Rentabilität des Baues und evozierte so den einstimmigen Baubeschluss. Am 26. November 1926 stellte „sein“ Aktionskomitee das Ansuchen um Baugenehmigung, die am 18. Dezember erteilt wurde.

Nach rund einem Jahr Bauzeit konnte der Rettungsbetrieb in der Woche vom 10. Oktober 1927 in das neue Heim übersiedeln, am 23. Oktober 1927 fand die Einweihungsfeier mit Weihe der neuen Vereinsfahne der Rettungsgesellschaft statt. Als Hauspatin fungierte die Präsidentin des Frauenhilfsvereines vom Roten Kreuz für Tirol, Ottilie Stainer. Bis 1970 sollte sich die Rettung in diesem Gebäude befinden.