Klimaprojekte gegen urbanen Hitzestau

Der Klimawandel ist nicht nur mess-, sondern auch spürbar: So ist in Österreich die Durchschnittstemperatur seit 1880 um rund zwei Grad Celsius gestiegen. Der Alpenraum und somit auch die Tiroler Landeshauptstadt sind von den Auswirkungen des Klimawandels mit zunehmenden Hitzetagen und Tropennächten, Trockenheit und Starkregenereignissen stark betroffen. Die Veränderungen haben Auswirkungen auf verschiedene Lebensbereiche – insbesondere auf die Gesundheit und das Wohlbefinden der Bevölkerung.

Das Ziel ist, die Stadt Innsbruck durch Maßnahmen bestmöglich auf die zukünftigen klimatischen Bedingungen anzupassen, um negative Klimawandelfolgen zu vermindern, aber auch daraus resultierende Chancen zu nutzen. Die Stadt Innsbruck hat im Juli 2019 per Gemeinderatsbeschluss dem Klimawandel und seinen Folgen höchste Priorität eingeräumt. Mit der Klimawandelanpassungsstrategie stellt sich die Landeshauptstadt diesen Herausforderungen. In Zusammenarbeit von externen und magistratsinternen ExpertInnen wurde mit dem „Aktionsplan 2020/2021“ ein Fahrplan zur Klimawandelanpassung entwickelt. Dieser umfasst 15 Maßnahmen, die an den unterschiedlichen Bereichen ansetzen.

„Es geht es vor allem darum, dass wir uns auf die möglichen Auswirkungen vorbereiten und notwendige Maßnahmen setzen, damit die Belastung durch ansteigende Temperaturen reduziert wird. Oberste Priorität hat der Klimaschutz, der oftmals Hand in Hand mit Anpassungsmaßnahmen geht.“ (Stadträtin Uschi Schwarzl)

Städtischer Hitzeinseleffekt

Im Sommer ist es in Städten mehrere Grade heißer als in den umliegenden ländlichen Gebieten. Die vielen versiegelten Flächen absorbieren die Sonnenstrahlung und heizen die Umgebung auf. Man spricht vom sogenannten „Hitzeinseleffekt“. Der aktuell vorliegende Plan umfasst vor allem Maßnahmen, um diesen Effekt zu reduzieren. Dazu gehört der Ausbau grüner (Natur, Plätze, Parks) und blauer (Wasserflächen) Infrastruktur. Besonders Plätze im Stadtgebiet sollen durch zusätzliche Bewässerung und Bepflanzung gekühlt werden. Davon ist auch die ressortverantwortliche Umweltstadträtin Mag.a Uschi Schwarzl überzeugt: „Mehr Grünflächenanteil, Beschattung durch Bäume sowie bewegtes Wasser sollen unsere Stadt widerstandsfähiger gegen den Klimawandel und gleichzeitig attraktiver und lebenswerter machen.“ Gleich zwei Projekte, die zur Kühlung der Stadt beitragen, sind bereits in Umsetzung.

Pilotprojekt: „cool-INN“

Zur Abkühlung der Hitzeinseln hat die Stadt gemeinsam mit der Innsbrucker Kommunalbetriebe AG (IKB), der Universität Innsbruck sowie der Universität für Bodenkultur Wien (BOKU) das Projekt „cool-INN“ gestartet. Das Projekt wird seitens der österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) im Rahmen des Programms „Smart Cities Demo 2019“ gefördert. Die Idee des Projekts ist es, die Aufenthaltsqualität des Platzes und Parks in der Ing.-Etzel-Straße, zwischen Messegelände und der neuen ÖBB-S-Bahn-Haltestelle „Innsbruck Messe“, durch zusätzliche Bepflanzung und Bewässerung zu kühlen. Es kommen unterschiedliche Wasserelemente, wie ein Trinkbrunnen, verschiedene Wasserfontänen oder Sprühnebelbögen, zum Einsatz.

Zusätzlich gibt es drei Wasserläufe und eine zentrale Wasserfläche, die mit Wasser aus einem Brauchwasserkreislauf gespeist werden. Die Wegebereiche sind aus verschiedenen wasserdurchlässigen Materialien. Dadurch wird das Niederschlagswasser lokal gespeichert und an heißen Tagen Feuchtigkeit aus dem Boden wieder an die Umgebung abgegeben und diese somit gekühlt. Die Sitzmöglichkeiten werden so gestaltet, dass die Luft besser zirkulieren kann und somit eine kühlende Wirkung erzielt wird.

Der Grünflächenanteil wird zudem durch die Auflassung eines Teils der Siebererstraße erweitert und der Anteil der versiegelten Flächen reduziert. In Kombination mit den bestehenden und neu gepflanzten Bäumen soll so ein angenehmes Klima für PassantInnen und BewohnerInnen entstehen. Nach einer intensiven Planungsphase starten diesen Sommer die Bautätigkeiten. Der Park und seine technischen Anlagen sollen ab dem Frühjahr 2022 in Betrieb genommen werden. Darüber hinaus sollen die geplanten Maßnahmen wissenschaftlich begleitet und nach Abschluss der Bauarbeiten fachgerecht evaluiert werden. Die Ergebnisse des Pilotprojekts werden für zukünftige Folgeprojekte herangezogen.

Schwammstadt-Prinzip

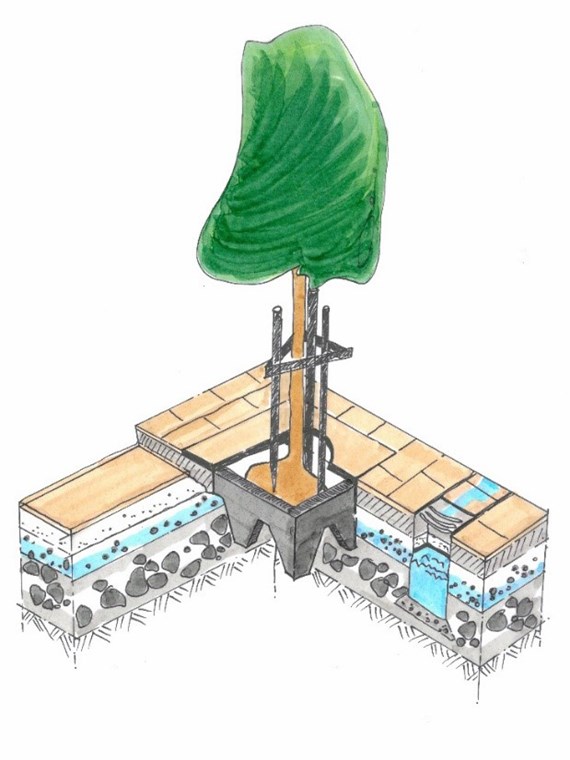

Zunehmende Hitzeperioden und langanhaltende Trockenheit setzen auch den Bäumen in der Stadt stark zu. Gleichzeitig überlasten Starkregenereignisse als Folge der Klimaerwärmung die Kanalsysteme und sorgen für lokale Überflutungen. Das städtische Grünanlagenamt reagiert auf diese Klimawandelfolgen und setzt daher zunehmend auf das Schwammstadt-Prinzip. Diese Technik wird im Zuge der Neugestaltung der Begegnungszone Ing.-Etzel-Straße rund um die neue S-Bahn-Haltestelle zum Einsatz kommen.

Auch bei der Neugestaltung des Bozner Platzes wird diese Vorgehensweise angewandt. Um die zunehmende Hitzeentwicklung in den dicht versiegelten Bereichen kompensieren zu können, braucht es die schattenspendende und kühlende Ausgleichsfunktion der Bäume. Stadtbäume übernehmen in Zeiten des Klimawandels eine wichtige Funktion. Gleichzeitig leidet aber der Baumbestand unter diesem enormen Hitzestress. Damit die Bäume für zukünftige Entwicklungen bestmöglich gerüstet sind, können mithilfe des Schwammstadt-Prinzips unter den Straßen und Gehwegen neue Wurzelräume geschaffen werden. Dazu wird unterhalb der versiegelten Oberflächen im Straßenraum eine Schicht aus grobkörnigem Schotter sowie feineren, wasserspeichernden Materialien angelegt. Das anfallende Regenwasser wird gespeichert, zurückgehalten und steht den Bäumen länger zur Verfügung. MF