„Himmlische Hausmutter“ und „bürgerliche“ Frauen in Innsbruck

von Dr. Helmuth Oehler

Im Zentrum der sich im Innsbrucker Stadtarchiv befindlichen Sammlung von Paul und August Tabarelli de Fatis steht das Mariahilf genannte, halbfigurige Marienbild im heutigen Innsbrucker Dom. Es wurde nach 1537 von Lucas Cranach d. Ä. geschaffen. In Jahrzehnten haben Vater und Sohn viele Objekte und Dokumente zusammengetragen, die mit dem Gnadenbild in Zusammenhang stehen. In einer Beschreibung des Gnadenbildes aus dem Jahre 1723 heißt es: . „Es stelltet vor Mariam die Seeligiste Mutter Gottes in Gestalt einer sitzenden Adelichen Frauen / eines mittelmässigen Alters. Die Schönheit ihres Angesichts ist gantz wundersam […]. Die Augen seynd […] liebreich / von welchen gleich denen zwey himmlischen Poli […] / alle die jenige / so dises H. Gnaden=Bild […] besuchen / gleichsam als irdischen Magnetsteinen zu einer ehrenbietigen Gegen=Lieb gantz trostreich gezohen […] werden.“ Der Sohn: „Sie haltet Ihren […] Sohn JESUM fast gantz bloß auf denen Armben / in Gestalt eines Knäbleins von 3. biß 4. Monat alt / zu Welchem Sie auf die rechte Seithen ihr […] Angesicht naiget. Das holdseelige Kindlein umbfanget gantz liebreich […] den Hals Mariæ. […] Das Gesichtlein wendet es gantz nahend […] zu Mariam […] mit ein wenig eröffneten Mund / gleichsam als wollte Es Maria umb Hülff ruffen.“

Die Marianische Kongregation

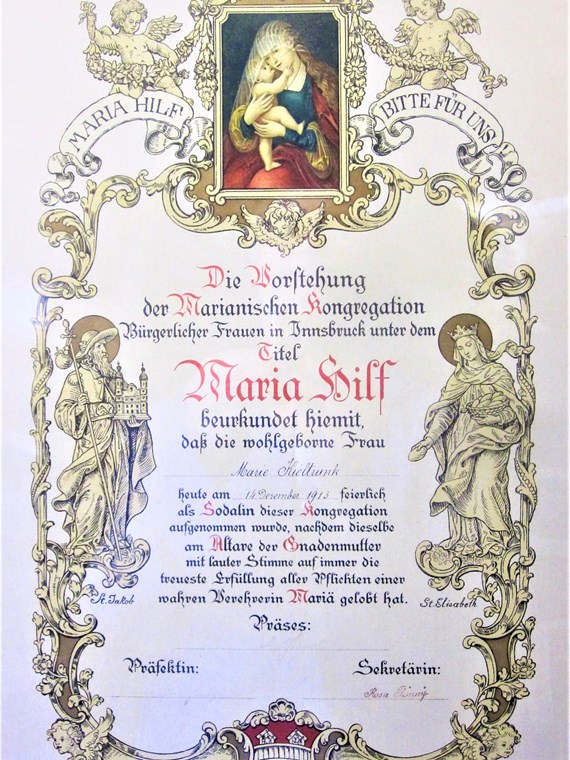

In dieser bemerkenswerten Sammlung haben sich auch Erinnerungsstücke erhalten, die im Zusammenhang mit einer Frauen vorbehaltenen Vereinigung in Innsbruck stehen: Die 1913 gegründete „Marianische Kongregation Bürgerlicher Frauen in Innsbruck Titel Maria Hilf“, in deren Zentrum die gemeinsame Verehrung der Mariahilf in der damaligen St. Jakobspfarrkirche stand. Ein dekoratives, „künstlerisch-originelles Kongregations-Diplom“ (1918) bestätigt die Aufnahme von Marie Kieltrunk als Sodalin am 14. Dezember 1913. An diesem Tag wurden an die 500 Kandidatinnen in die Kongregation aufgenommen. Das Blatt zeigt oben die Mariahilf, flankiert von Putten, die Girlanden halten. Den Urkundentext rahmen Darstellungen des hl. Jakobus d. Ä. und der hl. Elisabeth von Thüringen. Jacobus Maior, in Pilgerkleidung, trägt als Attribut die barocke St. Jakobspfarrkirche in Miniatur, blickt hinüber zur hl. Elisabeth von Thüringen. Als Vorbild für die Sodalin gedacht, ist diese Heilige gerade im Begriff, ein Brot einem nicht dargestellten Empfänger zu reichen.

Die Sodalinnen

Neben diesen Diplom erhielt die Sodalin am Tag der Aufnahme eine geweihte Medaille an einer Silberkette sowie ab 1918 ein „Handbuch“ mit 267 Seiten samt Mitgliederverzeichnis, verfasst von Gustav Wintersberger, Propstei-Kooperator und Vize-Präses der Kongregation. Er erklärt hier: „Kongregation heißt so viel wie Vereinigung. Das Wort Marianisch bedeutet, daß die Vereinigung geschlossen wird zu Verehrung Mariens.“ Als Sodalin wird ein Mitglied der Kongregation bezeichnet (lat. sodalitas „Kameradschaft“). Die Ziele der Kongregation formulierte Wintersberger so: Diese „religiöse Vereinigung von […] Frauen […] unter dem besonderen Schutze der Pfarr=Muttergottes ‚Mariahilf‘“ wurde gegründet „um das religiöse Leben bei den katholischen Frauen Innsbrucks zu befestigen, zu wecken und zu fördern, sie […] zu treuer Erfüllung ihrer Standespflichten als christliche Mütter und Gattinnen anzuleiten“. Weiters sollte sie den Sodalinnen „eine möglichst große Heiligkeit“ vermitteln, „sie zur Uebung von Werken der Nächstenliebe“ anleiten und sie zur „allseitigen Pflege“ der Caritas ermutigen.

Die Pflichten der Sodalinnen

Aber auch die Pflichten der Sodalinnen werden im „Handbuch“ angeführt: Teilnahme am monatlichen Konvent, Sonntag, um 14:30 Uhr in der St. Jakobs-Stadtpfarrkirche; Besuch der monatlichen „Generalkommunion“ ebenfalls in St. Jakob; Verrichtung des Stundengebetes; Teilnahme an der monatlichen Segensmesse. Weiters: „Beteiligung an den von der St. Jakobskirche ausgehenden altüblichen Prozessionen“. Es gab ein „Kontrollbuch zur Einzeichnung der Absenzen“: „Pförtnerinnen haben […] ein mit den Namen aller Sodalinnen […] versehenes […] Kontrollbuch, um darin jedesmal die Anwesenheit der einzelnen […] zu vermerken.“

Die Mitglieder konnten sich zudem in der „Gesangs=Sektion“, „Elisabeth=Sektion“, „Missionssektion“, „Krankensektion“ oder „Paramenten=Sektion“ engagieren. Das „Handbuch“ informierte aber auch über „Die christliche Witwe“, „Die religiöse Erziehung“, „Die christliche Frau. Einige Vergißmeinnicht“ sowie über „Christliche Frauen=Klugheit“.

Frauen im Ersten Weltkrieg

Interessant sind die Ausführungen von Wintersberger im Abschnitt „Die christliche Frau und Mutter im Weltkriege.“: Beim Ausbruch des Ersten Weltkrieges „sank die schwere Kreuzeslast der […] häuslichen Arbeit, Sorge, Verwaltung und Erziehung auf die Schultern der Frauen nieder!“ Die Frauen „rafften sich infolge der Kriegsnot energisch auf und brachten es durch ihre Entschlossenheit bald so weit, daß sie das Geschäft und die Arbeiten ihres Mannes allein machen konnten“. In einer „Nachschrift empfahl der Priester den Frauen: „Beharrliches Gebet, pflichtbewusstes Arbeiten, ausnahmslose Benützung der zugestandenen staatsbürgerlichen Rechte (Frauen=Wahlrecht), williger Gehorsam gegen die landesbehördlichen Anordnungen werden uns auch über diese nie dagewesenen Zeitverhältnisse glücklich hinauskommen lassen.“

So gibt es im „Handbuch der Kongregation Bürgerlicher Frauen in Innsbruck“ (1918) – wenn auch versteckt – Hinweise auf die beginnende Emanzipation der Frau während und nach dem Ersten Weltkrieg. Das von Gustav Wintersberger erwähnte, am 18. Dezember 1918 in die österreichische Verfassung aufgenommene aktive und passive Wahlrecht für Frauen war auf diesem Weg ein wichtiger Meilenstein!