Zwei Freunde und Alpengeologen

An der Universität Innsbruck war alles angerichtet am 7. Juli 1924. Die Festgäste hatten sich im Hörsaal des Geologischen Instituts versammelt, an dessen Wände prächtige geologische Karten hingen. Vorne am Tisch stapelten sich Hefte und Bücher, zwei Blumensträuße sorgten für feierlichen Schmuck. Almrosen waren es, einmal Bewimperte (Rhododendron hirsutum), einmal Rostblättrige (Rhododendron ferrugineum). Erstere wachsen in den Kalkalpen, zweitere in den Zentralalpen, ein botanischer Hinweis auf die geologischen Einsatzgebiete der zwei Jubilare. Geehrt wurden Otto Ampferer und Wilhelm Hammer, deren gemeinsame Dissertation 25 Jahre zurücklag. Nicht die einzige Gemeinsamkeit der zwei Geologen, deren Geburtstag sich heuer zum 150. Mal jährt.

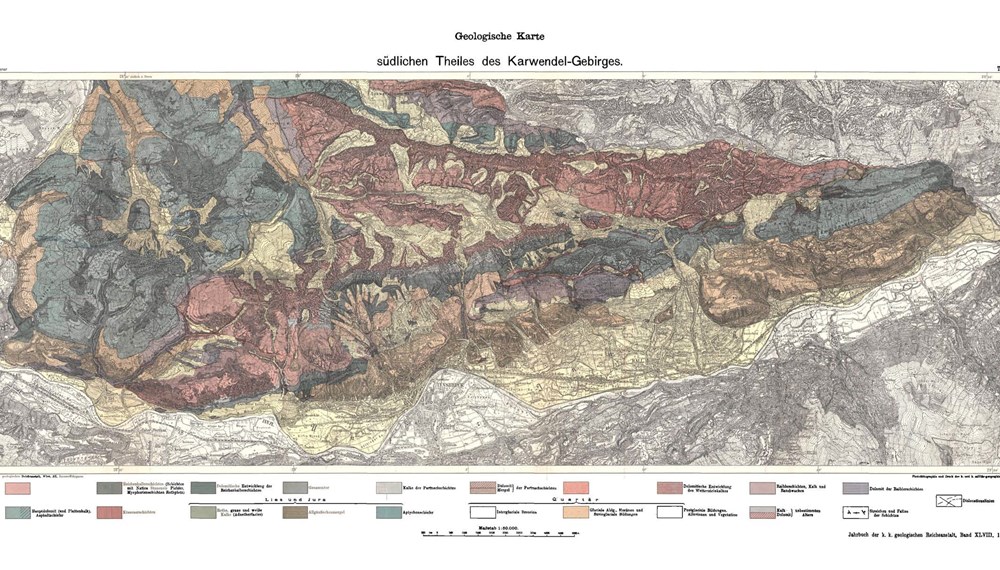

Start im Karwendel

Ampferer erblickte am 1. Dezember 1875 in Hötting das Licht der Welt, Hammer wurde am 13. November 1875 in Feldkirch geboren. Dessen Vater Eduard Hammer, aus einer Tiroler Familie stammend, war 1874 zum Landesgerichtsrat in Feldkirch ernannt worden, ehe er 1882 mit seiner Familie nach Innsbruck zurückkehrte. Ampferer und Hammer lernten sich im Gymnasium kennen, wo Ampferers – und wohl auch Hammers – Liebe zur Geologie durch ihren Lehrer Johann Schuler geweckt wurde. Jedenfalls begannen beide ein Studium an der Universität Innsbruck, konzentrierten sich auf Geologie und wurden bald mit der geologischen Neuaufnahme des Karwendels beauftragt – was ihr zukünftiges Leben bestimmen sollte. 1896/97 stellte die Universität eine Schilderung des geologischen Aufbaus des südlichen Karwendels inklusiver geologischer Karte im Maßstab 1:25.000 als Preisaufgabe. Den Preis von 300 Gulden (heutige Kaufkraft rund 5.200 Euro) sicherten sich Ampferer und Hammer. 1898 wurde ihre Arbeit im Jahrbuch der k. k. Geologischen Reichsanstalt veröffentlicht, ein Jahr später bildete sie die Grundlage ihrer gemeinsamen Dissertation und ebnete ihnen den Weg nach Wien, wo sie 1901 ihren Dienst in der Geologischen Reichsanstalt antraten.

Ampferer begann, ausgehend vom Karwendel, die Nördlichen Kalkalpen nach Westen und Osten zu kartieren und schließlich den gesamten Tiroler und Vorarlberger Abschnitt neu aufzunehmen, teilweise in Form geologischer Spezialkarten im Maßstab 1:25.000. Hammer konzentrierte sich auf die Zentralalpen, kartierte vor allem südlich des Brenners, nach 1918 nördlich davon in den Ötztaler, Stubaier und Kitzbüheler Alpen. Für diese Arbeit verbrachten Ampferer und Hammer unzählige Wochen, ja Monate in den Bergen – und das allein.

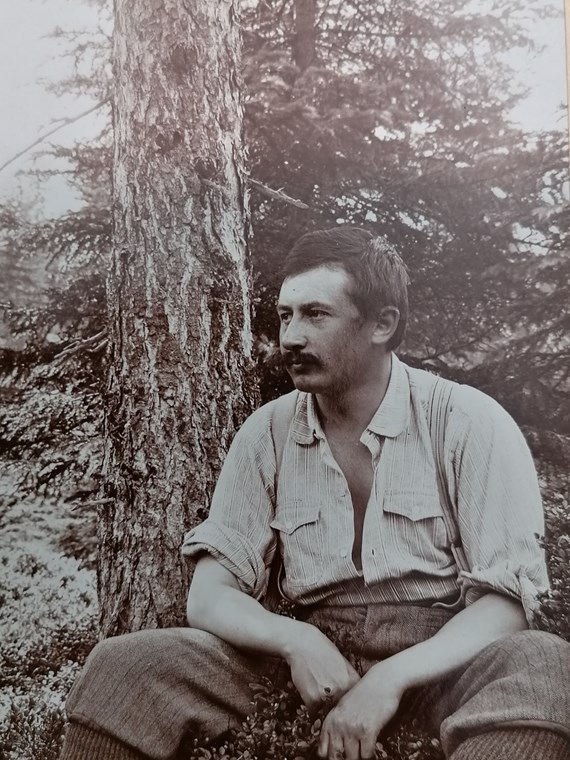

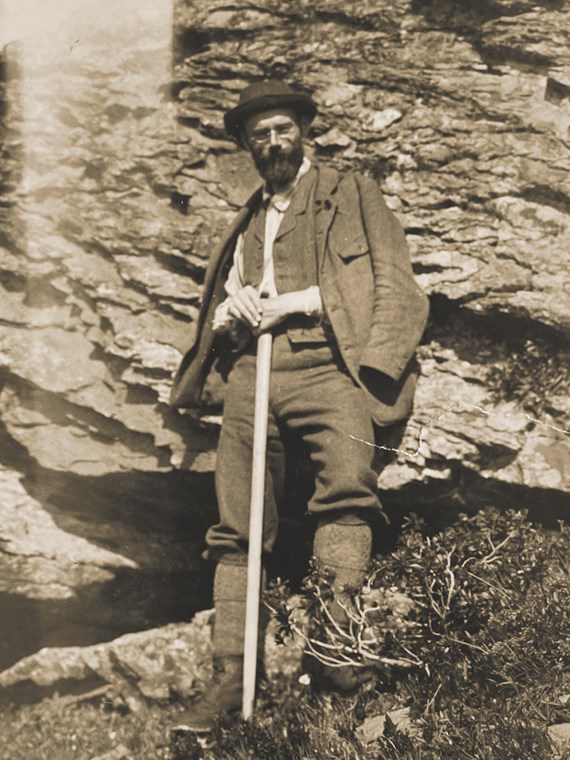

Begeisterte Bergsteiger

Das Rüstzeug dazu brachten sie als ausgezeichnete Bergsteiger mit. Ampferer erkundete schon als Zehnjähriger die Berge rund um Innsbruck, mit zwölf kletterte er über den Südgrat aufs Brandjoch. Schon in der Schulzeit dürfte Hammer dazugestoßen sein, aus ihrer Studienzeit sind zahlreiche Erstbesteigungen dokumentiert, manche gemeinsam, andere mit Innsbrucker Bergsteigern wie Otto Melzer, Karl Berger oder Heinrich von Ficker. Die aufsehenerregendste Tour war jene auf den Campanile Basso (auch Guglia di Brenta) im Jahr 1899. Die steil aufragende Felsnadel in der Brentagruppe galt als unbesteigbar, ehe Ampferer, Hammer, Berger und Melzer den Aufstieg wagten. Am ersten Tag verletzte sich Melzer am Fuße der Wand, Hammer blieb bei ihm zurück, Ampferer und Berger scheiterten im Endstück der Wand. Der zweite Versuch von Ampferer und Berger war erfolgreich – am 18. August 1899 feierten sie die Erstbesteigung. Es war eine der letzten rein alpinistischen Touren von Ampferer und Hammer, die späteren, darunter auch viele Erstbegehungen, erfolgten im Zuge ihrer Arbeit, wenn sie mit Hammer, Kompass, Stift und Papier unwegsames Gelände kartierten. Ihre geologischen Aufnahmen lieferten nicht nur Erkenntnisse über den Aufbau der Alpen, sondern bildeten auch Basis für alpine Bauten wie Kraftwerke, Stollen und Tunnel.

Ampferer und Hammer blieben der Geologischen Reichsanstalt ihr Leben lang verbunden. Hammer war von 1924 bis 1935 ihr Direktor, Ampferer bis 1937 sein Nachfolger. Während Hammer durchaus die Welt bereiste – er nahm u.a. an Kongressen in Mexiko, den USA und Südafrika teil –, verließ Ampferer Österreich nur selten. Auch publizierte er seine über 400 wissenschaftlichen Aufsätze auf Deutsch, mit ein Grund, dass seine Arbeiten im Ausland nicht beachtet wurden. So auch jene „Gedanken über das Bewegungsbild des atlantischen Raumes“, erschienen 1941, mit denen er, ausgehend von seiner Unterströmungstheorie, das Konzept der Plattentektonik vorwegnahm, das erst in den 1960er-Jahren allgemein anerkannt wurde. In Innsbruck, Wien und Graz sind auch deshalb Straßen, in der Antarktis ein Berg nach dem 1947 verstorbenen Ampferer benannt, die Österreichische Geologische Gesellschaft verleiht seit 1983 den Otto-Ampferer-Preis. Der 1942 verstorbene Hammer hingegen ist in Vergessenheit geraten. Bis heute geblieben sind ihre geologischen Karten, wurden doch viele der von ihnen im Alleingang erschlossenen Gebiete seither nicht neu kartiert.