Der Universität Innsbruck zu Ruhm und Ehre

350 Jahre Leopold-Franzens-Universität Innsbruck bedeuten gleichzeitig 350 Jahre intensiver Beziehung zur Stadt Innsbruck. Heute erstreckt sich die Universität mit ihren 16 Fakultäten und 80 Instituten über die gesamte Stadt. Und mit über 30.000 StudentInnen ist Innsbrucks Alma Mater ein nicht mehr wegzudenkender Bestandteil städtischen Lebens. Ja noch mehr: Ohne Universität wäre die Landeshauptstadt nicht zu dem blühenden wirtschaftlichen, kulturellen und wissenschaftlichen Anziehungspunkt geworden, als die sie sich heute präsentieren kann.

Die Universität bleibt im Gedächtnis

Zahlreiche Benennungen von Straßen, Plätzen, Wegen und Brücken verdeutlichen die engen Verflechtungen mit der Hochschule. Straßenbezeichnungen wie Universitätsstraße, Sternwartestraße, oder Technikerstraße, Brückennamen wie etwa Universitätsbrücke haben einen eindeutigen und direkten universitären Bezug. Erst nach intensiverer Auseinandersetzung mit der Namensgebung, wie Burghard-Breitner-Straße, Dr.-Ferdinand-Kogler-Straße, oder etwa Oppolzer Straße, zeigen sich etliche Berührungspunkte mit der Uni.

Gerade in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts lehrten zahlreiche Professoren von internationalem Ruf an der Universität. Und das, obwohl die finanzielle und materielle Ausstattung der Universitätsinstitute schlecht und mangelhaft war. Vier von Ihnen wurden für Ihre bahnbrechenden wissenschaftlichen Forschungen sogar mit dem Nobelpreis ausgezeichnet, einer erhielt diese Auszeichnung während seiner Lehrtätigkeit in der Tiroler Landeshauptstadt, die anderen erst Jahre danach. Wer waren nun die vier Nobelpreisträger?

Fritz Pregl

Die nach ihm benannte Straße erinnert noch heute an sein Wirken als Professor für Medizinische Chemie an der Innsbrucker Medizinischen Fakultät im Zeitraum von 1910 bis 1913. Pregl wurde am 3. September 1869 in Laibach geboren und studierte Medizin in Graz. Kurz vor seiner Berufung nach Innsbruck begann er sich mit der chemischen Mikroanalyse zu beschäftigen. Erst durch seine Untersuchungen wurde es möglich, auch in kleinsten Probemengen exakte und aussagekräftige Analysen durchzuführen. Für diese bahnbrechende Leistung erhielt Fritz Pregl 1923 den Nobelpreis für Chemie. Zu diesem Zeitpunkt war er bereits nach Graz zurückgekehrt, wo er auch am 13. Dezember 1930 verstarb.

Adolf Windaus

Vor seiner Rückkehr nach Graz empfahl Pregl Adolf Windaus (1876-1959) als seinen Nachfolger. Der gebürtige Berliner studierte zuerst Medizin und wandte sich dann der Chemie zu. 1913 wurde Windaus auf den Lehrstuhl für Angewandte Medizinische Chemie in Innsbruck berufen, den er bis 1915 innehatte. Für seine Forschungen auf dem Gebiet der Sterine, wichtige Bestandteile der Zellmembran, erhielt Windaus 1928 den Nobelpreis für Chemie. Zu dieser Zeit war er schon längst an der Hochschule in Göttingen tätig, wo er auch bis zu seiner Emeritierung 1944 blieb.

Hans Fischer

Nachfolger von Adolf Windaus in Innsbruck wurde der in Höchst am Main geborene Hans Fischer (1881–1945). Fischer studierte Medizin und Chemie an mehreren Universitäten. Von der außerordentlichen Professur an der Medizinischen Fakultät der Uni München wechselte Fischer 1916 nach Innsbruck, wo er den Lehrstuhl für Medizinische Chemie übernahm. Nach nur zwei Jahren Aufenthalt wechselte er nach Wien und später nach München. Den Nobelpreis für Chemie erhielt Fischer 1930 unter anderem für seine Arbeiten über den strukturellen Aufbau der Blut- und Pflanzenfarbstoffe.

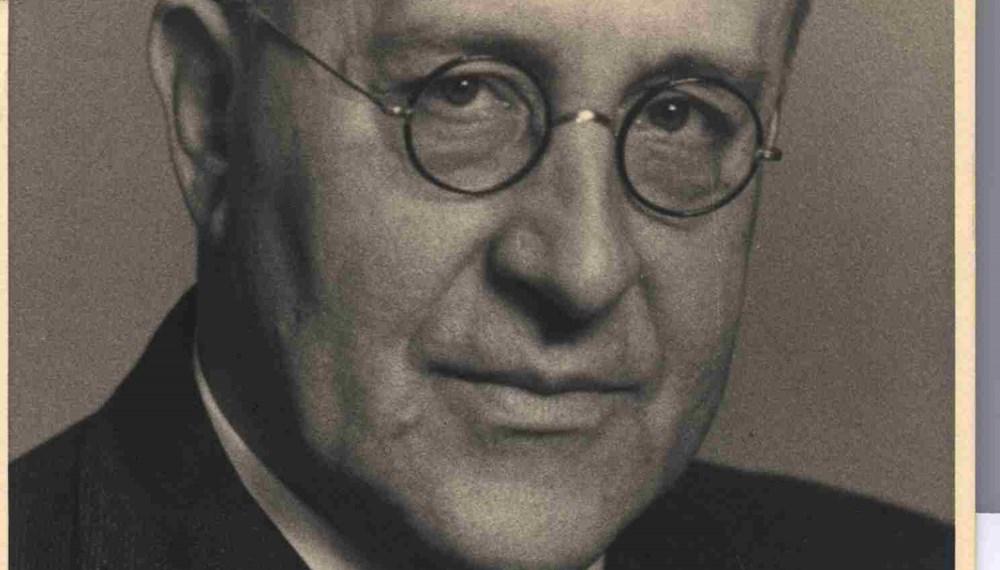

Victor Franz Hess

Mit dem gebürtigen Steirer besitzt die Universität einen Nobelpreisträger, der während seiner Professur in Innsbruck ausgezeichnet wurde. Victor Franz Hess wurde am 24. Juni 1883 in Schloss Waldstein bei Deutschfeistritz geboren. Sein Studium der Physik absolvierte er an der Universität Graz. Früh schon beschäftigte sich Hess mit der elektrischen Leitfähigkeit der Luft und machte sich mit den neuesten Erkenntnissen zur Radioaktivität vertraut. Bei durchgeführten Ballonaufstiegen zur Messung von Strahlungen entdeckte der Physiker 1912 die sogenannte „Kosmische Strahlung“, die von überall aus dem Universum auf die Erde strahlt. 1931 folgte Victor Franz Hess dem Ruf an die Universität Innsbruck, wo er das neu entstandene Institut für Strahlenforschung leitete. Für seine Untersuchungen waren mit den 1928 errichteten Nordkettenbahnen ideale Voraussetzungen vorhanden. Hess konnte so eine auf über 2.300 Meter Höhe leicht erreichbare dauerhafte Beobachtungsstation einrichten. Für seine Leistungen wurde Hess 1936 mit dem Nobelpreis für Physik geehrt. 1937 kehrte er nach Graz zurück und emigrierte kurz danach in die USA, wo er im Alter von 81 Jahren verstarb. Heute bleibt sein Name durch die Benennung der Messstation am Hafelekar, einer Straße und des Gebäudes der Naturwissenschaftlichen Fakultät in Erinnerung.