Mirakelberichte in der St.-Jakobs-Kirche

Welche Beweggründe waren es, in der St.-Jakobs-Kirche einen Gnadenort zu etablieren? Die Stadtpfarrkirche erlangte 1643 ihre Unabhängigkeit vom Stift Wilten. Es war ihr somit möglich, einen eigenen Wallfahrtsort zu gründen.

Geschichtlicher Hintergrund

Die Geschichte des Gnadenbildes stand in enger Beziehung zu Leopold V. als ungeweihter Bischof von Passau, bevor er Statthalter und später Landesfürst von Tirol wurde. Das weithin populäre Marienbild durfte er sich in seiner diplomatischen Mission als Bischof in der Gemäldegalerie des protestantischen Kurfürsten Georg I. von Sachsen aussuchen. Der Domdekan von Passau, Marquard von Schwendi, ließ sich eine Kopie des Marienbildes anfertigen und stellte diese 1622 aufgrund visionärer Erscheinungen in der Holzkapelle auf. Da das Gnadenbild einen großen Zulauf bei der Bevölkerung erlebte, ließ er 1627 eine Wallfahrtskirche am Mariahilf-Berg ob Passau errichten. 40 Jahre später wurde auch die St.-Jakobs-Kirche in Innsbruck zu einem berühmten Marien-Wallfahrtsort.

Unter dem Sohn und Nachfolger Leopolds, Ferdinand Karl, erfolgte 1650 die Übertragung des originalen Gnadenbildes in die Stadtpfarrkirche. Im März 1662 führte der Jesuitenpater Wilhelm von Gumppenberg die Wallfahrt ein. Seinem eifrigen Bemühen war es geschuldet, die Bevölkerung zu ermutigen, alle Gebetserhörungen festzuhalten, um die Wirkmächtigkeit des Originals zu beweisen. Seine Aktionen dienten der Promulgation des Wallfahrtsortes, somit der Konfessionalisierung, die das tridentinische Konzil (1545-1563) in die Wege leitete. Das Mariahilf-Bild in der Seitenkapelle der damals noch spätgotischen Kirche vermittelte eine vertraute Atmosphäre aufgrund seiner greifbaren Nähe.

Spiegelbild der Alltagskultur

In der zweiten Hälfte des 17. Jh. wurde die Gnadenkapelle Mariahilf gleichsam zum Epizentrum der Marienverehrung. Menschen aus allen gesellschaftlichen Schichten suchten Hilfe bei der Muttergottes und brachten in ihren Berichten den Dank für ihre erhörten Gebete zum Ausdruck. Die Mirakelberichte geben ein eindrucksvolles Spiegelbild im Hinblick auf den sozialen und beruflichen Status der VotantInnen, ihre geografische Herkunft sowie den Anteil an Männern, Frauen und Kindern. Überproportional waren in Innsbruck Hofbedienstete vertreten. Zu ihnen zählten berühmte Künstlerpersönlichkeiten wie der Bauherr Christoph Gumpp oder der Hofkapellmeister Severin Schwaighofer. Ferner brachten Handwerker, Händler und Gewerbetreibende aus der bürgerlichen Schicht sowie Vertreter des Klerus und die Landesfürsten ihre Anliegen vor die Muttergottes.

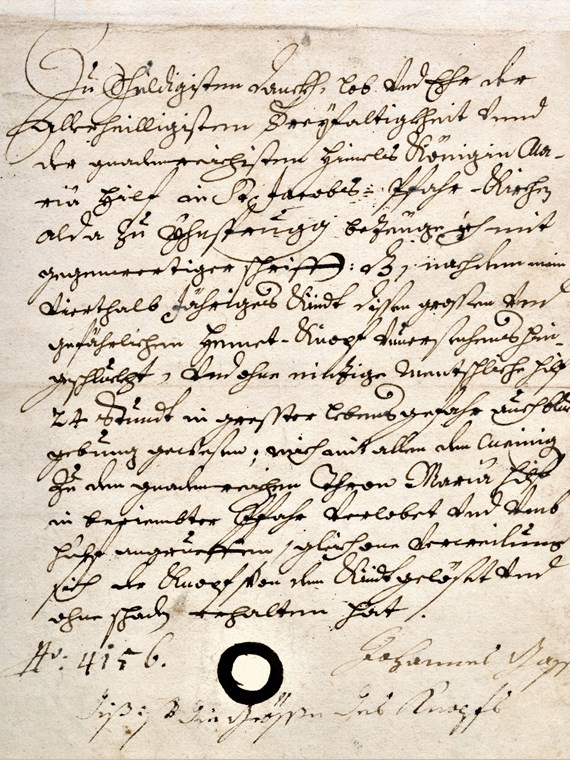

Der teils hohe Alphabetisierungsgrad ermöglichte es offenbar den VotantInnen, ihre Berichte selbst niederzuschreiben. Ihre Anliegen umfassten körperliche Krankheiten, Gebrechen, seelische Befindlichkeiten, Unfälle, Schwangerschaften, Geburten sowie Rechtsstreitigkeiten etc. Die Berichte geben hautnah Einblicke in die Sorgen der Menschen. Kinder veranschaulichen dies in besonderer Weise. Nachweislich ereigneten sich kurios anmutende Vorfälle. Ein Kind verschluckte ein Petschier-Stöckl, ein anderes wieder um einen Hemdknopf, der auf einem Mirakelbericht dargestellt wurde. Diese Unglücksfälle sollen dank Gebetserhörung

einen glücklichen Ausgang gehabt haben.

Hoher Frauenanteil

Erstaunlicherweise war der Frauenanteil bei Wallfahrten und Bruderschaften nahezu gleich hoch wie der Männeranteil. Dies lässt sich auch in der Gnadenkapelle Mariahilf feststellen. Offenbar fanden Frauen im Zeitalter der Konfessionalisierung die einzige Möglichkeit, ihrem häuslichen Milieu zu entrinnen, indem sie an Wallfahrten teilnahmen und in Bruderschaften diverse Aufgaben im kirchlichen Bereich übernahmen.

Aurelia Benedikt: "Die Mirakelberichte des Gnadenortes Mariahilf in der St.-Jakobs-Kirche in Innsbruck (1662–1724). Analysen zu ihrer Bedeutung im Barockzeitalter"

Aufgezeichnet von Karl Eller und Michael Svehla

Veröffentlichungen des Innsbrucker Stadtarchivs, Neue Folge, Band 72, Innsbruck 2021