Frauen in der Stadt

von Helmuth Oehler

Magna Mater und Diven. Die Triumphpforte muss als Porträtgalerie der Herrscherfamilie im öffentlichen Raum betrachtet werden. Abgesehen von der Visualisierung der gerechten, „guten“ Landesmutter ist diese Architektur das Dokument einer arrangierten Verheiratung sowie der Trauer einer Frau um ihren verstorbenen Mann. Richtung Süden, ganz oben, agiert Weibliches: Die Porträts von Franz I. Stephan und Maria Theresia flankiert links die „Providentia Divina“ (Göttliche Vorsehung) und verspricht dem ganzen Land himmlischen Schutz. Rechts zeichnet die „Constantia“ (Beständigkeit) das Kaiserpaar mit dem Lorbeerkranz aus. Beide Frauengestalten stehen für Gedankengebäude, verherrlichen die Herrscher. Durch ihre „göttlichen“ Eigenschaften rücken die antikisierend Gekleideten in die Nähe von Diven, also antiken Göttinnen.

Die Schmerzhaften. Eheliche Pflichten. Auf dem von Hans Andre geschaffenen Fresko (1953) am Kapellenerker der Servitenkirche wendet sich die von Trauer und Schmerz erfüllte Muttergottes – stellvertretend für die Vorbeigehenden – an die Heiligste Dreifaltigkeit. Maria steht hier für die leidende Frau, markiert aber auch die Position des Weiblichen in der katholischen Kirche. Im Servitenkloster selbst ruht im Kreuzgang eine Landesmutter aus: Anna Caterina Gonzaga (1566–1621). 1612 erfüllte sich die Religiöse einen lang gehegten Wunsch: Die junge Witwe des Tiroler Landesfürsten Erzherzog Ferdinand II. zog in das von ihr gestiftete Kloster ein, verwandelte sich in eine „Dienerin Mariens“ (= Servitin!). Zuvor hatte sie pflichtgemäß unter Schmerzen dem Landesfürsten drei Töchter geboren, wählte allerdings bald die „Mutter der Schmerzen“ zum Vorbild, besuchte die Orte, „wo Maria den Sitz ihrer Gnaden aufgeschlagen hatte. Dort empfing sie oft außerordentlich große Gnaden und himmlische Tröstungen“. Das Leid der Muttergottes sollte wohl den persönlichen Schmerz ertragbar erscheinen lassen. Der Eintritt ins Kloster kann als Selbstverwirklichung Anna Caterinas gesehen werden: Das Leben dort ermöglichte ihr Unabhängigkeit – von der Männerwelt draußen.

Mia donna. Madonna. Dem Himmel schon sehr nahe – gleich ihrer berühmten Nachbarin auf der bekannten Säule – blickt eine Madonnenstatue (1863) am ehemaligen Frohnweiler-Haus (Maria-Theresien-Straße 40) nach Osten. Ganz hoch oben, unerreichbar steht die heilige, unbefleckte Jungfrau Maria. Frauen wurden jahrhundertelang aufgrund ihrer Sexualität kategorisiert: Der absolute Ehrenplatz gebührte den Jungfrauen, die sich Gott geweiht hatten.

Die Mütterliche. Häusliche. Folgsame Ehefrau. Am Millerhaus (Meraner Straße 3) schildert eine aus Keramiken zusammengesetzte Szene die Frauenrolle im Jahr 1905: Rechts bricht der Ehemann und Vater zur außerhäuslichen Arbeit auf, während links die Ehefrau und Mutter im Dirndl die Kinder hütet, „bewacht“ vom „treuen“ Hund. Die Verbindung zwischen Mann und Frau schafft die dargestellte Kirche.

Primadonna assoluta. Primadonna, eine Bezeichnung für herausragende Frauen, die sich ihrer „Einzigartigkeit“ bewusst sind und diese ihnen zugedachte Rolle ausgiebig zelebrieren. Eine davon war Maria Theresia. Raffael Thaler malte 1908 am Haus Maria-Theresien-Straße Nr. 22 das idealisierte Porträt der „schönen“, deshalb auch „guten“ Regentin. Zeitgenossen beurteilten den Körper Maria Theresias schon wegen seines Geschlechts als schwach und ungeeignet zur Herrschaft. Umso wichtiger war es, dass die Habsburgerin diesen natürlichen „Defekt“ durch ihre Schönheit und außerordentliche Fruchtbarkeit wettmachte. Schönheit galt als Indiz für göttlichen Segen und „Macht, weil sie Gutes verheißt“. Die große Nachkommenschaft der „Ersten Dame Europas“ wurde als Gottgefälligkeit ihrer Herrschaft verstanden.

Anna. Hoffnung der Frauen. Die bekannteste Anna Tirols wendet sich am Sockel der „Annasäule“ an die Betrachter. Die Mutter Mariens, Großmutter Jesu, galt als vorbildliche Ehefrau und sorgsame Hausfrau. Anna war bis ins hohe Alter kinderlos geblieben: „Nach langer, schmerzlich empfundener, aber demütig ertragener Kinderlosigkeit, erhörte Gott“ jedoch „die Gebete der hl. Anna“. Damit wurde Anna zur Patronin der werdenden Mütter, aber auch der kinderlosen Frauen. Laut Legenden vermittelte Anna auch Fertigkeiten und Kenntnisse an ihre Tochter Maria, die diese zur guten Hausfrau werden ließen. Insgesamt galt das Aufwachsen Mariens bei ihren Eltern als Musterbeispiel christlicher Erziehung.

Verführerin. Sünderin. Zerstörerin. Hoch oben wiederum steht Eva – das Gegenbild aller keuschen, daher frommen, heiligen Frauen. Hans Andre schnitzte sie 1932 aus Eichenholz als „Erkerpfosten“ am Haus Maria-Theresien-Straße 21–25. Nackt, lediglich mit knappem Textil bedeckt, also nach dem Sündenfall, präsentiert sich Eva/Venus. Frauen galten als Nachfahrinnen der Urmutter als lasterhaft, Trägerinnen der Erbsünde. Diese Verlockenden lösten in der Männerwelt immer auch Ängste aus.

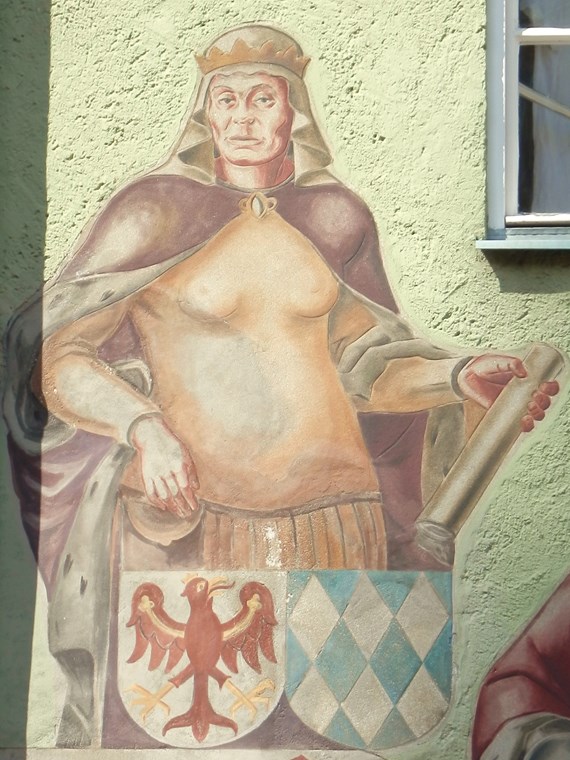

Die Emanzipierte. Die Selbstbewusste musste einfach hässlich sein: Margarete Gräfin von Tirol-Görz (1318–1369), Kurzzeit-Landesfürstin, war eine Frau, die eigene Bedürfnisse anmeldete – und nicht nur dadurch die Mannschaft über Jahrhunderte nachhaltig irritierte. Männer diffamierten sie daher, verweigerten ihr den korrekten Namen. Das Ungemach begann, als Margarete sich von ihrem ersten Ehemann ab und einem anderen zuwandte – obwohl die Ehe nicht gelöst war. An der Fassade des Hauses in der Herzog-Friedrich-Straße 12 erscheint sie dementsprechend charakterisiert vom männlichen Blick des Ernst Nepo (1937).

Extravagant. Ungeliebt. Eines der Reliefs an der Loggia des Goldenen Dachls zeigt in delikater Weise Kaiser Maximilian I. mit seinen beiden Ehefrauen: Bianca Maria Sforza, neben ihr die bereits verstorbene erste Gemahlin, Maria von Burgund. Während die burgundische Haube züchtig das Haar von Ehefrau Nr. 1 bedeckt (Stichwort: „unter die Haube kommen“), erscheint Bianca Maria mit modischem Barett und langem Haar. Die luxuriöse Kleidung und der kostbare Schmuck der angeblich ungeliebten Frau aus Mailand diente auch dazu, den „Glanz“ und den sozialen Rang Maximilians zu erhöhen. Ein Phänomen, das auch 2020 nicht ganz unbekannt ist. Wie auch andere hier vorgestellte Klischees.