Un-Sichtbarkeiten

Sind herausragende Leistungen von Frauen keine Erinnerung im öffentlichen Raum wert? Eine Frage, die sich jede Frauengenerationen stellen muss, angesichts der fehlenden Präsenz von Frauengeschichte im öffentlichen Raum.

Bestandsaufnahme

Als 1990 in Graz erstmals das Verhältnis von Frauen und Männern bei Verkehrsflächenbenennungen erhoben wird, ist das Ergebnis wenig erfreulich: Mehr Straßen sind nach Pflanzen und Tieren benannt als nach Frauen. In Innsbruck beziehen sich 3,5 Prozent mit 22 von 625 Namen auf Frauen. In Wien sind aktuell knapp elf Prozent Frauen gewidmet. Angesichts der Tatsache, dass Frauen mit einem Anteil von 50,8 Prozent an der Gesamtbevölkerung die Mehrheit stellen, verweisen diese Beispiele auf eine beachtliche Schieflage in der sichtbaren Repräsentation. Es ist jedoch nicht nur die Geschichte der weiblichen Bevölkerung, deren Repräsentation im öffentlichen Raum fehlt. Wären Straßennamen, Denkmäler und Gedenktafeln ein Abbild der österreichischen Geschichte, so würde sie als Leistung einer kleinen, elitären Gruppe erscheinen: weiße, privilegierte, mächtige Männer, die meisten von ihnen Politiker, Künstler und Wissenschaftler, viele Vertreter des Militärs und Kriegsveteranen, fast alle katholischer Prägung. Ein irreführendes Bild also.

Erinnerung von oben

Erinnerungskultur wird lange Zeit „von oben“ gestaltet. Herrscher, Politiker und vermögende Privilegierte verfügen im Lauf der Geschichte über ausreichend (Definitions-)Macht und finanzielle Mittel, um ihre Interpretation historischer Ereignisse mit bleibenden Monumenten in der Öffentlichkeit zu inszenieren. Bewusst ausgewählte Erzählungen werden öffentlich inszeniert - mit unvermeidlichen Ausblendungen. Politisch Andersdenkende, Andersgläubige und Vertriebene kommen in den Symbolen des öffentlichen Raums lange Zeit ebenso wenig vor wie Zugewanderte verschiedener Nationalitäten, Schwarze und Minderheiten wie Roma und Sinti oder Menschen mit Behinderung. Auch die Mehrheit der Bäuerinnen und Bauern, Arbeiterinnen und Arbeiter findet ihre Geschichte kaum in Straßennamen wieder.

Es entsteht so im kollektiven öffentlichen Gedächtnis die Vorstellung, all diese Gruppen hätten an der Entwicklung der Gesellschaften, der Orte, Städte und ihres Landes keinen nennenswerten Anteil. Ihre historischen Leistungen bleiben unbenannt und ungesehen.

Kreative Interventionen

Formen der Sichtbarkeit müssen also gefunden werden. Frauengeschichte lässt sich mittels Straßennamen, aber auch mit verschiedenen künstlerischen Interventionen visualisieren und einschreiben. Die Arbeiten der Künstlerin Iris Andraschek in Wien-Neubau erinnern zum Beispiel mit in Gehwegen gefrästen Teppich-Ornamenten an Leben und Schaffen bedeutender Frauen des Bezirks. Die Stadt Salzburg setzt auf die Erinnerungsform Gedenktafel und wird 2022 die bisher traditionell mit einem Frauenschuh gestalteten Bronzetafeln durch neue, modernere und sichtbarere Tafeln ersetzen.

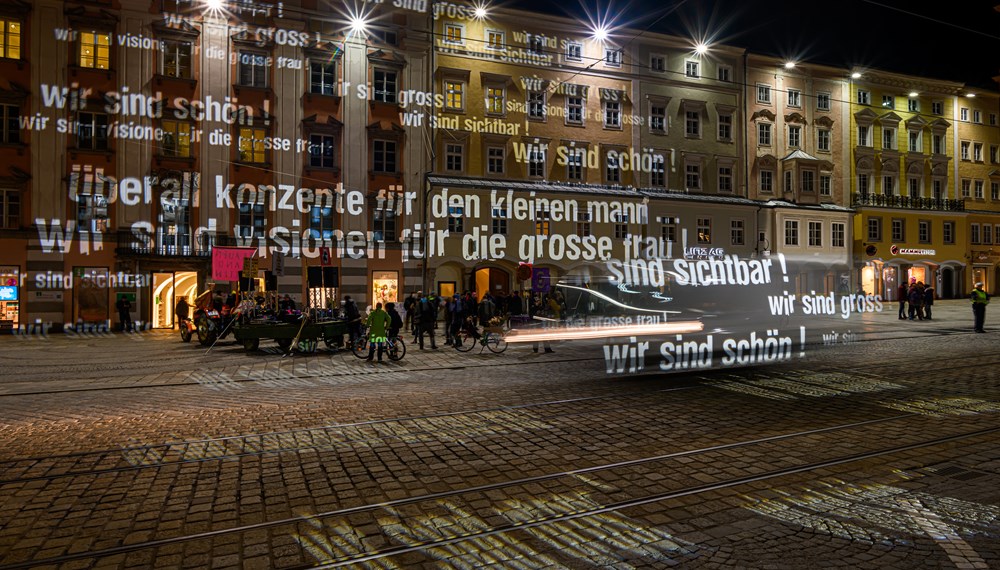

Auch temporäre Installationen und flüchtige Kunstinterventionen fördern Wissen über bedeutende Frauen. Besonders außergewöhnlich sind die Lichtprojektionen der Visualistin Julia Zdarsky. Sie projiziert mit ihren „urban interventions“ flüchtige bewegte Lichtgedichte von Selbstbestimmung, Widerstand und Zukunftsvisionen an Fassaden.

Frauen haben Geschichte

Im öffentlichen Raum muss die Geschichte von Frauen sichtbar werden, denn die Hälfte der Menschheit hat Geschichte geschrieben und aufmüpfig oder angepasst ihr Leben im Rahmen der jeweiligen historischen Epoche gestaltet. Frauen aus der Unsichtbarkeit und damit aus der scheinbaren Bedeutungslosigkeit zu holen, ihre Leistungen ebenso zu würdigen wie bisher jene der privilegierten Männer, ist ein Projekt der Demokratisierung. Zukunft braucht die Vergangenheit aller, die Gesellschaft gestaltet und weiterentwickelt haben, unabhängig von Geschlecht, Herkunft, Hautfarbe, religiösem Bekenntnis, sexueller Orientierung oder körperlicher Verfasstheit. Die nächsten Generationen von Frauen sollen die Frage nach ihrer Geschichte nicht mehr stellen müssen und stattdessen mit Blick auf vielfältige Erinnerungsformen ihrer jeweiligen Lebensorte sagen können: „Es hat viele außergewöhnliche, bedeutende und vielfältige Frauen gegeben und ich werde eine weitere sein."

Hinweis: In "Innsbruck informiert" erscheint vierteljährlich ein historischer Frauenartikel. 2022 liegt der Fokus auf dem Thema „Frauen und deren öffentliche Sichtbarkeit“. Petra Unger, MA hat dies für uns in der März-Ausgabe allgemein beleuchtet.

Die Langversion dieses Textes kann online in der Ausgabe der Österreichischen Gemeinde-Zeitung (ÖGZ), März 2022, dem Magazin des Österreichischen Städtebundes, nachgelesen werden.