Wasser speichern statt verlieren

Die Folgen des Klimawandels machen sich auch in Städten zunehmend bemerkbar: etwa durch längere Hitzeperioden und häufiger auftretende Starkregenereignisse, wie sie auch Innsbruck erlebt. Während die Hitze den Stadtbäumen zusetzt, überlastet der Regen vielerorts die Kanalisation – mit der Folge lokaler Überflutungen. Um diesen Herausforderungen zu begegnen, setzt die Stadt Innsbruck seit einigen Jahren auf ein innovatives Prinzip der Stadtgestaltung: die sogenannte „Schwammstadt“.

„Das Schwammstadtprinzip hilft uns, Regenwasser dort zurückzuhalten, wo es fällt – direkt vor Ort“, erklärt Ing. Thomas Klingler, Amtsleiter des städtischen Grünanlagenamts, und führt weiter aus: „So schützen wir nicht nur die Kanalisation vor Überlastung, sondern versorgen auch unsere Stadtbäume mit wertvollem Wasser. Das ist besonders in langen Trockenphasen entscheidend.“

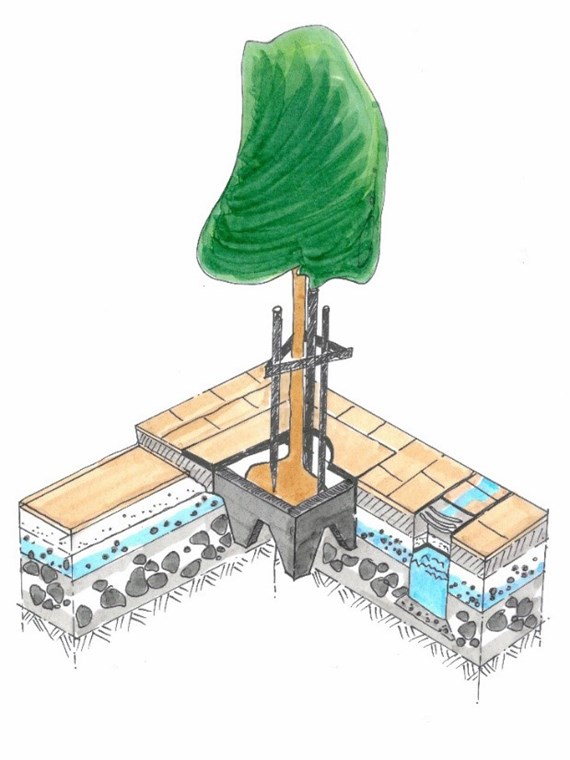

Das Schwammstadtprinzip basiert auf einem einfachen, aber wirkungsvollen Konzept: Anstatt Regenwasser über versiegelte Flächen direkt in die Kanalisation abzuleiten, wird es vor Ort gespeichert, gefiltert und versickert langsam im Grundwasser. Dadurch entsteht ein unterirdischer Wasserspeicher, der die Wurzeln von Bäumen versorgt und das Mikroklima der Stadt positiv beeinflusst. Gleichzeitig wird das Überflutungsrisiko bei Starkregen reduziert – ein doppelter Gewinn für Umwelt, Stadtbild und die in Innsbruck lebenden Menschen.

Natürliche Klimaanlagen

Die rund 25.000 Bäume im gesamten Stadtgebiet leisten einen enormen Beitrag zur Lebensqualität: Sie spenden Schatten, filtern Feinstaub, produzieren Sauerstoff und kühlen durch Verdunstung ihre Umgebung. Doch sie sind zunehmend gefährdet – durch Trockenstress, verdichtete Böden und mangelnde Wasserversorgung. Das Schwammstadtprinzip bietet hier eine zukunftsweisende Lösung, wie Stadträtin Mag.a Mariella Lutz, ressortverantwortlich für Grünanlagen, betont: „Stadtbäume sind unsere natürlichen Klimaanlagen. Das Schwammstadtprinzip hilft ihnen, auch unter extremen Bedingungen zu überleben und ihre wichtige Funktion für das Stadtklima zu erfüllen. Wir setzen verstärkt auf das Schwammstadtprinzip, weil es ein wirkungsvoller Weg ist, den Herausforderungen des Klimawandels mit natürlichen Mitteln zu begegnen und die Lebensqualität in der Stadt zu erhöhen.“

|

Mit dem Schwammstadtprinzip sorgen wir dafür, dass Wasser dort bleibt, wo es gebraucht wird – bei den Bäumen. Das ist gut fürs Stadtklima und gut für uns alle. Stadträtin Mariella Lutz |

|

Praxisbeispiele aus der Stadt

Die Stadt Innsbruck hat dieses Prinzip in den vergangenen Jahren konsequent in verschiedenen Projekten umgesetzt. Ein aktuelles Vorzeigeprojekt ist die Schmerlingstraße, wo auf beiden Straßenseiten je vier Bäume nach dem Schwammstadtprinzip gepflanzt wurden. Eine Premiere in Innsbruck, denn hier wird Regen- und Schmelzwasser von den Dächern der angrenzenden Privathäuser nicht mehr in die Kanalisation abgeleitet, sondern direkt zu den Wurzeln der Bäume geführt. So wird das Wasser vor Ort genutzt, der Boden langsam durchfeuchtet und gleichzeitig das Kanalsystem entlastet.

Unterirdische Speicherschichten und durchlässige Substrate sorgen dafür, dass das Wasser zwischengespeichert und den Bäumen nach und nach zur Verfügung gestellt wird. Auch bei der Gestaltung des Bereichs rund um die Begegnungszone in der Ing.- Etzel-Straße vor einigen Jahren kam das Schwammstadtprinzip zur Anwendung. Hier wurde nicht nur neuer Grün- und Erholungsraum geschaffen, sondern auch ein durchdachtes Regenwassermanagement installiert, das langfristig zur Entlastung der Infrastruktur beiträgt.

Ein weiteres konkretes Projekt ist die Neugestaltung des Bozner Platzes – einem zentralen Knotenpunkt im Stadtgebiet. Geplant ist, alle neuen Bäume nach dem Schwammstadtprinzip zu pflanzen – ein klarer Schritt in Richtung einer klimaresilienteren Innenstadt. Außerdem werden im Rahmen des Projekts „COOLYMP“ in der An-der-Lan-Straße sieben und im neugestalteten Olympiapark fünf weitere Bäume nach Schwammstadtprinzip gesetzt. Ebenso in der Karmelitergasse, wo derzeit ein neues Studierendenwohnheim entsteht, wird der angrenzende Straßenraum aufgewertet – inklusive neuer Bäume nach dem Schwammstadtprinzip. Das Regenwasser der Dachflächen wird wie in der Schmerlingstraße zur Bewässerung genutzt.

Klimavorsorge

Die bisherigen Maßnahmen in Innsbruck zeigen, dass das Schwammstadt-Prinzip längst keine theoretische Idee mehr ist, sondern eine praxistaugliche Strategie zur Klimaanpassung. Das städtische Grünanlagenamt arbeitet gemeinsam mit dem Amt Tiefbau laufend daran, bestehende Flächen umzurüsten und neue Projekte entsprechend zu planen. „Für uns ist das Schwammstadtprinzip ein ganz konkretes Werkzeug, um Innsbruck an den Klimawandel anzupassen. Jedes neue Projekt bringt uns ein Stück weiter in Richtung einer grüneren und widerstandsfähigeren Stadt“, sagt Referatsleiter DI Mag. (FH) Markus Pinter (Grünanlagen - Planung und Bau) abschließend.

Denn letztlich profitieren wir alle: Eine kühlere, grünere Stadt beginnt unter unseren Füßen – dort, wo Regenwasser nicht verloren geht, sondern sinnvoll gespeichert wird. MF