„Eine sehr merkwürdige Sache“

Ausgehend von Paris brachen vor 175 Jahren in verschiedenen Teilen Europas bürgerliche Revolutionen aus. Zahlreiche Hauptstädte, aber auch kleinere Städte waren damals Schauplatz teils blutiger Auseinandersetzungen. Im Mittelpunkt stand der Kampf um eine Verfassung und Bürgerrechte. Da und dort wurde auch schon die Abschaffung der Monarchie gefordert. In Innsbruck nahm das Jahr 1848 hingegen einen anderen Verlauf.

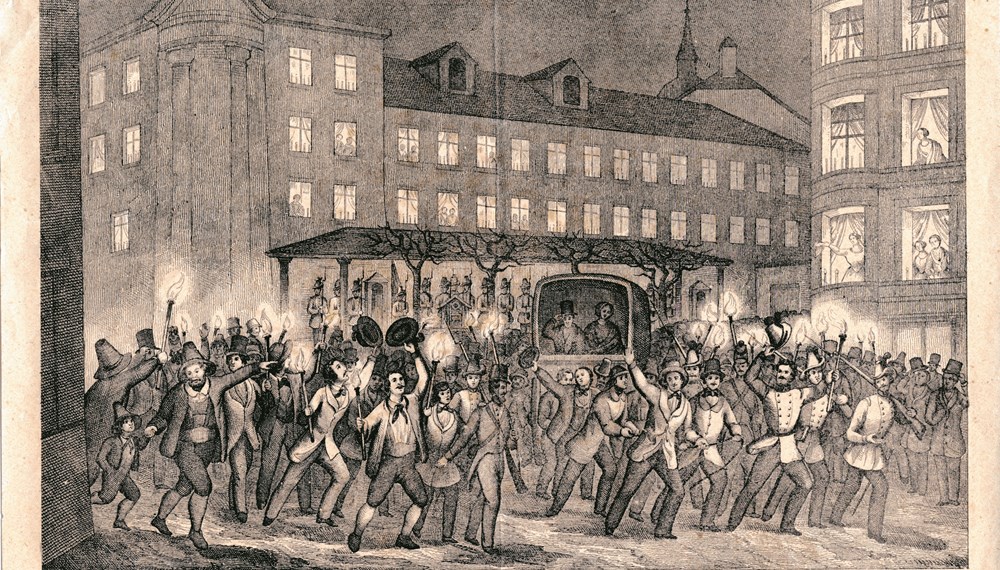

„Am 19. May 1848 Abends, es war Freytag, trug sich in Innsbruck Folgendes zu: Um halbzehn Uhr Abends erhob sich das Geschrey: Der Kaiser kommt, und es wurde die ganze Stadt beleuchtet, und die Nationalgarde wurde ausgerufen. Und die Bürger- und Nationalgarde mußte sich auf dem Rennplatz aufstellen. Dann giengen die Leute den [sic] Kaiser entgegen, und bey der Mühlaueranhöhe mußte der Postilion ausspannen und die Leute zogen den Kaiser und seine Familie. Da erhob sich ein Jubelgeschrey; es wollte das Vivat rufen kein Ende nehmen. Von da aus zogen sie ihn und seine Familie in die Vorstadt und auf den Stadtplatz und in die Hofgasse und in die Burg. Auf dem Wege begleiteten die Leute die Wägen mit Fackeln, und es war eine unbeschreibliche Freude unter dem Volke. Dieses war eine sehr merkwürdige Sache.“

So beschrieb ein Zeitzeuge die Ankunft von Ferdinand I. (1793–1875) und seiner Familie in Innsbruck im Mai 1848. Was war geschehen? Nachdem der Kaiser die Gemüter der Wiener Aufständischen im März 1848 mit der Abschaffung der Zensur und dem Versprechen, eine Verfassung zu erlassen, vorerst beruhigen konnte, brachen im Mai erneut Unruhen aus. In dieser Situation flohen er und seine Familie nach Innsbruck, wo sich die „Revolution“ auf einige patriotische Kundgebungen im März beschränkt hatte. Die Treue zum Kaiserhaus zeigte sich wenig später auch, als Schützenkompanien und die akademische Legion der Universität Innsbruck ins Trentino zogen, um die Tiroler Landesgrenzen vor den Aufständen in der Lombardei zu schützen.

Eine Stadt im Ausnahmezustand

Die Nachricht vom Eintreffen des Kaisers verbreitete sich rasch in Stadt und Land. In den folgenden Tagen und Wochen zeigte sich die kaiserliche Familie häufig in der Öffentlichkeit, unternahm Ausflüge, spazierte auf den Promenaden der Stadt und in der näheren Umgebung, ständig unter neugieriger und euphorischer Beobachtung der Bevölkerung. Überall, wo sie sich zeigten, gab es sofort einen Menschenauflauf: „Deine Brüder gehen jetzt den ganzen Tag mit dem Gedanken um, den Kaiser und die Prinzen zu sehen, besonders Ferdinand, der aber unglücklicherweise neulich einen Bedienten für den Kaiser ansah und sich‘s durchaus nicht nehmen lassen wollte“, schrieb etwa eine Innsbruckerin Ende Mai 1848 an ihren Neffen.

Nach einigen Tagen ließ die Euphorie zwar leicht nach, die Bevölkerung unterließ die ständigen Vivat-Rufe „aus Schicklichkeit, um die fürstlichen Personen durch das fortwährende Geschrei nicht zu belästigen“; die allgemeine Stimmungslage war aber immer noch außergewöhnlich. Die folgenden kirchlichen Feiertage wurden in diesem Jahr aufgrund der Anwesenheit der kaiserlichen Familie mit besonderem Pomp gefeiert. Außerdem organisierte der Magistrat zum Namensfest des Kaisers ein Festschießen am Bergisel und zu jenem seiner Frau einen Festumzug mit Beleuchtung und Feuerwerk. Die gesamte Stadt befand sich für etwas mehr als zwei Monate im Ausnahmezustand. Innsbruck durfte sich für kurze Zeit als Hauptstadt der Monarchie fühlen. Denn die Anwesenheit des Kaisers bedeutete auch, dass zahlreiche Hofbeamte nach Innsbruck reisten und hier Quartier nahmen. Beständig kamen Diplomaten sowie Deputationen aus den Kronländern nach Innsbruck, um dem Kaiser ihre Aufwartung zu machen oder Forderungen vorzubringen. All diese Menschen mussten untergebracht und versorgt werden. Für den Magistrat bedeutete das eine finanzielle Belastung, Gastwirte und Handwerker profitierten hingegen. Trotz „dieses Andranges von Fremden und Einheimischen“, herrschte – und hier entwarf die loyale Presse wohl auch ein Gegenbild zum revolutionären Wien – „musterhafte Ruhe und Ordnung, was gewiß wohlthuend nach den stürmischen Tagen des Mais auf die geliebte kaiserliche Familie“ wirkte.

Abschied von Innsbruck

Ende Juli 1848 zeichnete sich dann die Abreise des Kaisers ab, die schließlich am 8. August erfolgte. Einen Tag später verließen auch seine Familie und der Hofstaat Innsbruck. Die Stadt ließ es sich jedoch nicht nehmen, den Kaiser mit einem Festakt zu verabschieden, an dem zahlreiche Honoratioren teilnahmen. Im Namen der Stadt bedankte sich der Advokat Alphons von Pulciani für das „gewährte ehrenvolle Vertrauen“ und bat gleichzeitig, dass der Kaiser wieder in „diese Burg in dem Tirolerlande rükzukehren [sic] und zu weilen [solle]; und sollte diese Huld Tirol nicht werden, daß doch ein Sproß aus dem Hause Euer Majestät sich hier den Wohnsitz wähle. Der Grund, die Quelle dieser Bitte ist der Kinderliebe zu dem Vaterherzen, der Unterthanen Treue zu dem angestammten Fürsten, des Volkes eigen Kraft und Biedersinn, die Thaten, die Geschichte.“ Nachdem Ferdinand im Dezember 1848 zugunsten seines Neffen Franz Joseph (1830–1916) abgedankt hatte, wiederholte der Magistrat sein Angebot. Der Ex-Kaiser entschied sich jedoch für Prag und somit blieb sein Aufenthalt im Sommer 1848 eine kurze Episode in der Geschichte Innsbrucks. (von Christof Aichner & Matthias Egger)