Die Wahlen zum Stadtrat und Bürgermeisteramt

von Christof Aichner

Die Verwaltung der Stadt lag nicht immer in den Händen der BürgerInnen selbst. Seit der Verleihung des Stadtrechts um das Jahr 1200 stand der Stadt Innsbruck zunächst ein landesfürstlicher Richter vor. Bei seinen Amtsgeschäften und bei der Rechtsprechung unterstützten ihn mehrere Geschworene der Bürgerschaft. Aus diesen Geschworenen entwickelte sich bis etwa 1300 eine eigenständige und dauerhafte Institution: der Rat der Stadt. Dieser setzte sich aus zwölf Bürgern zusammen und war letztlich mit allen Aufgaben, die bei der Verwaltung der Stadt anfielen, betraut. Die Zahl zwölf war dabei nicht zufällig gewählt, galt sie doch seit der Antike als besondere Zahl, die uns bis heute vielfach begegnet und die in christlicher Tradition auf die zwölf Jünger Jesu verwies.

Parallel zum Rat der Stadt bildeten sich noch zwei weitere Organe aus, „Zusatz und Gemein“, die jenem für Konsultationen zur Verfügung standen. Zudem stellten diese Gremien nun die Geschworenen für den Stadtrichter und aus ihnen rekrutierten sich die Mitglieder des Stadtrates. „Zusatz und Gemein“, die übrigens ebenfalls jeweils zwölf Mitglieder hatten, bildeten somit ein gewisses Gegengewicht zum Rat, sie waren aber auch ein Ort, in dem man sich für spätere Aufgaben im Rat bewähren konnte.

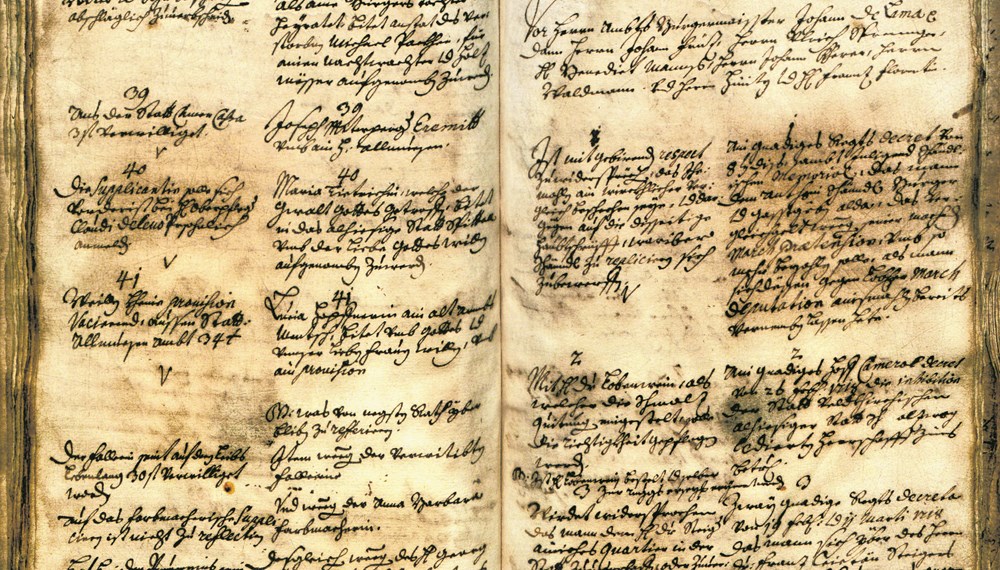

Das Amt des Bürgermeisters scheint schließlich erstmals 1370 in den Quellen auf. In dieser Zeit war das Richteramt, das bisher von einem Vertreter des Landesfürsten ausgeübt worden war, ganz auf die Stadt übergangen – welche damit deutlich an Autonomie gewonnen hatte. Um diese auch äußerlich kenntlich zu machen, wählte die Stadt nun einen eigenen Bürgermeister, der gemeinsam mit dem Rat und als Mitglied desselben fortan die Geschicke der Stadt leitete. Dazu trat der Rat in der Regel zweimal wöchentlich zusammen und beriet die unterschiedlichsten Anliegen, wovon die zahlreichen Protokollbände im Stadtarchiv zeugen.

Wahlrecht

Damals wie heute war eine entscheidende Frage, wer überhaupt zur Wahl zugelassen war und wer wählen durfte. Im mittelalterlichen und neuzeitlichen Innsbruck war dies penibel geregelt und beide Rechte waren auf jene Männer beschränkt, die das Bürgerrecht besaßen, welches man entweder erben oder durch eine nicht unerhebliche Summe kaufen musste. Ausgeschlossen vom Wahlrecht waren hingegen Frauen, die sogenannten Inwohner (also Menschen, die zwar in der Stadt lebten und arbeiteten, aber nicht das Bürgerrecht besaßen), der Klerus, die landesfürstlichen Beamten und Angestellten des Hofes. Die Zahl der aktiv und passiv Wahlberechtigen war daher überschaubar.

Wahltag

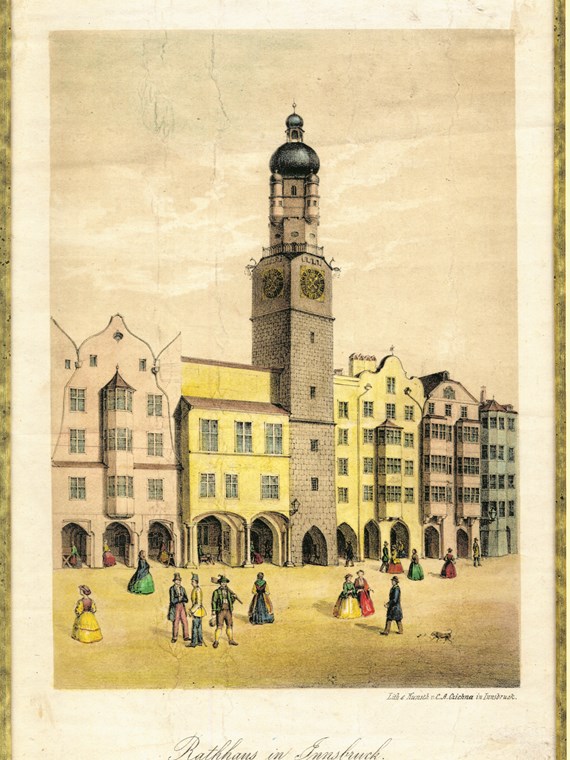

Gewählt wurde seit dem Ausgang des Mittelalters alljährlich am 8. Jänner, dem Erharditag. Zu Mittag versammelten sich alle Bürger auf dem Tanzboden im Rathaus – erschien jemand nicht, wurde er mit einer Geldstrafe belegt. Waren alle anwesend und jene, die nicht wahlberechtigt waren, weggeschickt, begann der Wahlprozess. Zunächst legte der Bürgermeister symbolisch sein Amt zurück, indem er die Schlüssel zum Rathaus und zur Stadtkasse abgab. Daraufhin legte er Rechenschaft über seine einjährige Amtszeit ab. War dies geschehen, bestimmten die Bürger zunächst den Stadtrichter für das folgende Jahr. Anschließend wählten sie mündlich und reihum den neuen Bürgermeister, wobei nur die zwölf Mitglieder des Stadtrates zur Wahl standen. Die drei Räte, die im ersten Wahlgang die meisten Stimmen auf sich vereinigten, verließen anschließend den Raum, wo nun die Stichwahl zwischen diesen drei stattfand.

Der Stadtrat wurde hingegen nicht von den Bürgern gewählt, dieser ergänzte sich selbst aus „Zusatz und Gemein“. Auch dies geschah am St. Erhardstag. Die Bürger besaßen allerdings das Recht, zwei Räte abzuwählen, was allerdings in den seltensten Fällen vorkam. Anders als das Amt des Bürgermeisters hatte man den Posten im Stadtrat auf Lebenszeit und schied nur auf eigenen Wunsch hin, durch Tod oder eben durch Abwahl aus.

Allgemeines Wahlrecht

Dieser Wahlmodus und die relativ begrenzte Zahl an aktiv und passiv Wahlberechtigten sorgte für geringe Fluktuation im Rat und im Bürgermeisteramt. Berufsgruppen wie Wirte, Handwerksmeister und Handelstreibende stellten fast ausnahmslos die Mitglieder im Rat und einzelne Familien dominierten die Geschicke der Stadt oft über Generationen, wenngleich im Rat selbst die Regel galt, dass man nicht verwandt sein durfte. Erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts begann eine allmähliche Ausweitung des Wahlrechts sowie die Öffnung und Erweiterung des Gemeinderates. Aber auch dann war das Wahlrecht an eine bestimmte Steuerleistung gebunden. Anders als auf Staatsebene, wo 1907 das allgemeine Wahlrecht für Männer eingeführt worden war, dauerte es auf Gemeindeebene bis zum Ende des Ersten Weltkriegs, bis das allgemeine und gleiche Wahlrecht für beide Geschlechter eingeführt wurde.