Hilfreiche Hände – weibliche Solidarität für Deserteure

von Peter Pirker

Auf Fahnenflucht stand die Todesstrafe. Das NS-Regime verlangte von den Soldaten bedingungslosen Gehorsam und Einsatz ihres Lebens, um das Ziel der deutschen Herrschaft über Europa zu erreichen. „Manneszucht“ lautete das eherne Prinzip der Wehrmacht, um die totale Aufopferungsbereitschaft als Norm durchzusetzen. Neben Drill und Propaganda verschärfte Hitler dafür auch das militärische Strafrecht. Neu war unter anderem das Delikt der „Wehrkraftzersetzung“. Damit wurde die Erfüllung der „Manneszucht“ zu einem Gebot für die gesamte „deutsche Volksgemeinschaft“. Reden oder Handeln gegen die Kampfbereitschaft war ebenfalls mit Zuchthaus- und in schweren Fällen mit der Todesstrafe bedroht. So sollten vor allem Frauen abgeschreckt werden, Ehemännern, Brüdern, Söhnen, Liebhabern und Bekannten beim Desertieren zu helfen.

Mit der Suche nach Deserteuren waren neben der Wehrmacht auch Gestapo, Kripo und Gendarmerie befasst. Als Erstes suchten sie die Familien der untergetauchten Soldaten auf. Die Angehörigen, kriegsbedingt meist Frauen, wurden ausgefragt, Briefe beschlagnahmt und Wohnungen durchsucht. Viele Deserteure vermieden es daher, ihre Familien in die Flucht einzuweihen oder sie aufzusuchen. In abgelegenen Tälern boten Wirtschaftsgebäude, Almen und Wälder Möglichkeiten des Versteckens und heimlichen Versorgens durch Mütter, Ehefrauen, Schwestern und Freundinnen. In der Stadt war der Spielraum äußerst begrenzt. Manchen blieb jedoch keine andere Möglichkeit. So war die 23-jährige Krankenpflegerin Johanna Kofler bereit, ihren aus Südtirol stammenden Ehemann Anton in Innsbruck zu verbergen, als er Anfang März 1945 nach einem Urlaub an die Front sollte. In ihrer Wohnung konnten die beiden nicht bleiben, so wechselten sie von einer Unterkunft zur nächsten. Am

19. März 1945 geriet Anton Kofler in eine Ausweiskontrolle. Sein Fluchtversuch dauerte nur Sekunden: Nach einigen Metern wurde er „in den Straßen von Innsbruck“ von Schüssen niedergestreckt. Johanna Kofler nahm die Gestapo einen Tag später fest. Sie erlebte die Befreiung im Gefängnis des Landesgerichtes Innsbruck zwar, erholte sich von der Haft und dem Tod ihres Mannes jedoch nicht mehr. Mehrfach war sie in psychiatrischer Behandlung. Opferfürsorge erhielt sie von der Tiroler Landesregierung keine.

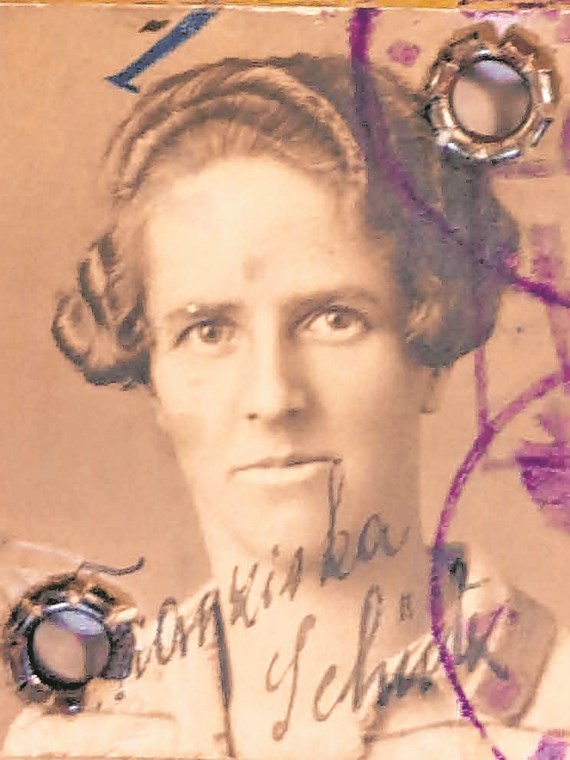

Manche Deserteure versuchten sich für die Flucht neue Identitäten zuzulegen. Dafür benötigten sie Zugriff auf Blankodokumente, Amtsstempel und Lebensmittelkarten. Die 49-jährige Franziska Schütz arbeitete im Juli 1944 als Aufräumerin in der Innkaserne. Ihre Nachbarin, die 65-jährige Hausfrau Karoline Neuner, versteckte zu diesem Zeitpunkt bereits seit fünf Monaten ihren Neffen, den 19-jährigen Deserteur Ernst Federspiel. Ernst Federspiel, der bereits einen gescheiterten Fluchtversuch in die Schweiz hinter sich hatte, bat Franziska Schütz darum, in der Innkaserne ein Dienstsiegel der Sanitätsabteilung zu entwenden. Ihr Sohn, der im Wehrertüchtigungslager Maurach in Ausbildung war, steuerte einen weiteren Stempel bei. Beide Utensilien dienten Ernst Federspiel dazu, ein Soldbuch und Urlaubsscheine zu fälschen, die er für die folgende Flucht nach Kärnten benutzte.

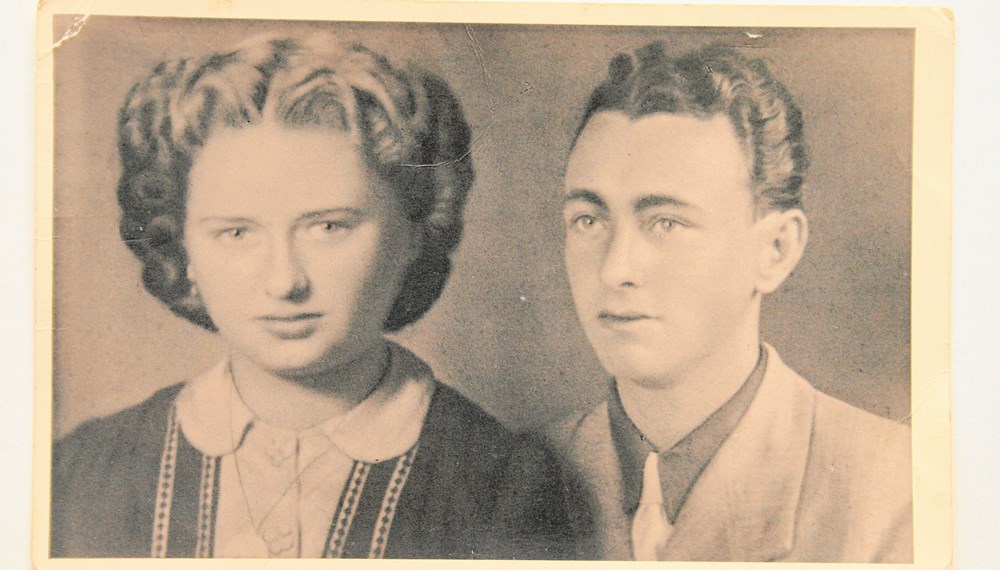

Die spektakuläre Geschichte der Desertion von Ernst Federspiel dauerte fast zwei Jahre. Mehrfach gelang es ihm, Festnahmen und Inhaftierungen in Kärnten und Tirol zu entkommen. Immer wurde er von Frauen unterstützt, von seiner Mutter Elisabeth, die als Kommunistin bereits im KZ Ravensbrück inhaftiert gewesen war und aus einer jenischen Familie stammte, von seiner Freundin Herta Flatscher und deren Mutter Genovefa, von seinen Schwestern Elisabeth Grundl und Emma Gstattner, von Freundinnen und Bekannten. Seine Flucht endete erst im März 1945, nachdem die Kripo bei einer Razzia gegen Deserteure in verschiedenen Wohnungen insgesamt 29 Personen festgenommen hatte. Unter den 23 ZivilistInnen befanden sich 15 Frauen, die Federspiel und sechs weitere Deserteure unterstützt hatten. Bei einer der Festnahmen in Pradl wurde der Deserteur Alois Eberharter erschossen. Ernst Federspiel verurteilte das Gericht der Division 418 in Innsbruck zum Tode. Er starb am 21. April 1945 im Kugelhagel eines Exekutionskommandos der Wehrmacht im Steinbruch am Paschberg. Die Frauen überlebten die Verfolgung, jedoch weigerten sich Innsbrucker Gerichte nach 1945 die Urteile der NS-Sonderjustiz aufzuheben. Vielmehr wurden die Urteile bis in das Jahr 1950 bestätigt. Erst fünf Jahre nach Ende der NS-Herrschaft gab der Oberste Gerichtshof Elisabeth Federspiel, Karoline Neuner, Franziska Schütz und Emma Gstattner recht und hob alle Urteile der Innsbrucker Sonder- und Nachkriegsjustiz gegen die mutigen Frauen auf. Für die Höchstrichter war klar, dass sie „im Kampf gegen den Nationalsozialismus (…) und zur Unterstützung des österreichischen Freiheitskampfes“ gehandelt hatten.