Die Universität im Wald

Nutzungsoptimierung des größten Erholungsraumes

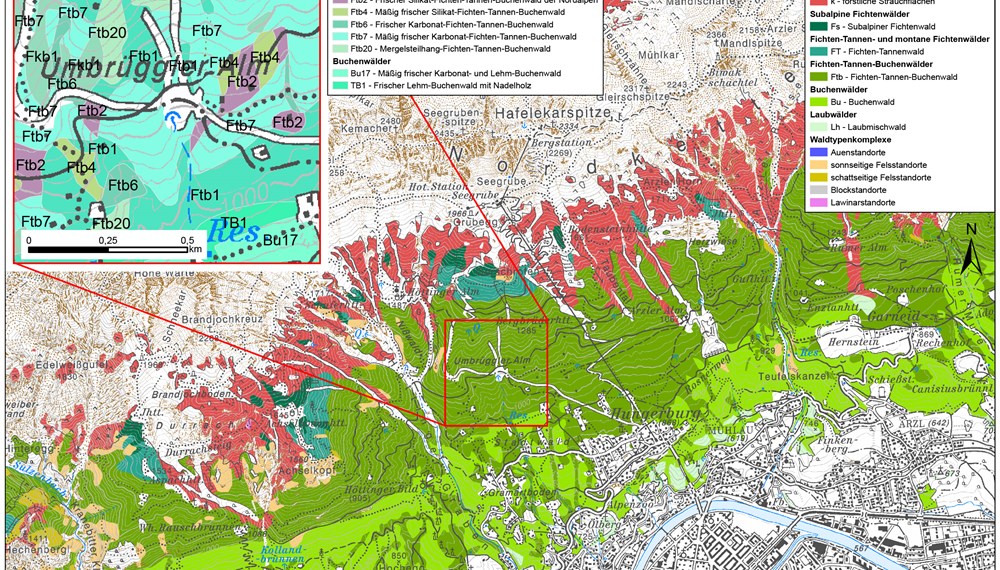

Wir bewegen uns selbstverständlich im alpin-urbanen Raum, mal als Wandernde, Down-Hiller, Erholungssuchende, Sporttreibende – die Gründe dafür sind vielfältig. Doch der Wald ist auch Lebensraum für viele Tiere und Pflanzen, vielfach auch für schützenswerte oder geschützte, und sorgt nebenbei in seiner Funktion als Schutzwald für die Sicherheit der StadtbewohnerInnen. Am Institut für Ökologie spricht man von erhöhtem Nutzungsdruck in der Nähe von größeren Städten. Durch die Kombination

räumlicher Daten und Analyse in einem GIS (GeoInformationsSystem) entsteht derzeit in einer Masterarbeit ein bunter Fleckerlteppich auf der Nordketten-Karte. „Die Ergebnisse der Zusammenarbeit des städtischen Forstamtes mit der Universität Innsbruck sind für uns von unschätzbarem Wert“, erläutert Vizebürgermeister Franz X. Gruber: „Aufgrund der Daten haben wir die Möglichkeit, die Nutzung auf der Nordkette zu lenken. Bei der Planung und Umsetzung von zukünftigen Maßnahmen können wir auf eine objektive Grundlage zurückgreifen.“

Pilotstadt Innsbruck

Die Masterarbeit am Institut für Ökologie ist nicht nur Beitrag im partizipativen Prozess zur Nutzungsstruktur der Nordkette, sondern leistet auch Vorarbeit für das geplante Projekt „MF4P – Mountain Forest for People“. Dieses länderübergreifende Projekt beschäftigt sich mit den Ökosystemleistungen der Wälder. Als Ergebnis sollen raumplanerische Maßnahmen und Zonierungen im Naturraum definiert werden, sodass der Lebensraum für alle bestmöglich genutzt werden kann. Referatsleiter Ing. Albuin Neuner hofft auf die Genehmigung des Projektes: „Gemeinsam mit den Projektpartnern Land Tirol und Universität Innsbruck kann es uns mit MF4P gelingen, eine gute Lösung für die Auswirkungen des Klimawandels und des Nutzungsdruckes auf die Waldgesundheit zu finden. Dass die Stadt Innsbruck Pilotstadt in diesem komplexen Prozess sein darf, ist auch für die Innsbruckerinnen und Innsbrucker, denen die Ergebnisse als Erste zur Verfügung stehen, ein Vorteil.“

Der geschützte Lebensraum

Ein weiteres Projekt des städtischen Forstamtes mit dem Institut für Ökologie der Universität Innsbruck und mit Unterstützung des Landes Tirols, Abteilung Umweltschutz, betrifft den Lebensraum der Raufußhühner. Über die Dauer von knapp zwei Jahren werden die Bestände von Schneehuhn, Haselhuhn, Birkhuhn und Auerhuhn kartiert. Dabei werden von Frühjahr bis Herbst in mehreren Durchgängen geeignete Habitate der einzelnen Raufußhühner untersucht. Alle direkten und indirekten Nachweise der Hühnervögel werden mittels GPS verortet und in ein Aufnahmeprotokoll eingetragen. Losungsproben und Federn werden für genetische Analysen gesammelt.

Diese Proben und Nachweisdaten werden dann über die Wintermonate, wenn schneebedingt keine Kartierung stattfinden kann, ausgewertet. Auf Basis genetischer Methoden werden die Populationsgröße und Aufenthaltsgebiete ermittelt. „Wenn wir dabei feststellen, dass ein Wanderweg dem Kindergarten des Haselhuhns zu nahe kommt, können wir dementsprechend reagieren“, erklärt Projektleiter Neuner: „Der Lebensraum des geschützten Vogels kann gewahrt werden, indem wir den Wanderweg einfach ein wenig verlegen.“ Dabei kommt es zu keinen Einschränkungen, und allen Bedürfnissen der NutzerInnen kann entsprochen werden. VL